L’epigrafe di Louis Alemand nella Torre di Castel Bolognese

La distruzione della torre di difesa degli spalti interni del “castrum” Castelbolognese, operata il 4 febbraio 1945 da una mina tedesca travolse un’epigrafe in lettere gotiche murata sul fronte settentrionale e conosciuta appena da una trascrizione imprecisa data in appendice alla “Cronichetta” di Gaetano Giordani. Il Giordani non riferisce nemmeno che all’epigrafe era sovrapposta un’altra targa munita di stemmi.

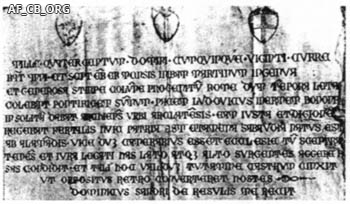

Dalle macerie fu raccolto un cospicuo frammento della lapide iscritta, (fig. 1), oggi sistemato cronologicamente a capo di una ampia serie di altri marmi riordinati da alcuni anni sotto il portico dell’odierno palazzo comunale, già chiostro francescano. Accanto è una seconda targa anepigrafa (fig. 2) munita in alto di tre scudi araldici, e in basso di un fregio a motivi vegetali. Gli scudi hanno ben visibili i segni dell’abrasione intenzionale praticata in occasione della conquista napoleonica e della conseguente caduta del governo pontificio nelle Romagne. Questa targa non deriva dalla torre, dove tuttavia si trovava l’altra credibilmente simile, ma dal portico dello scomparso palazzo comunale settecentesco, dove sino all’ultima guerra fu anche il citato lapidario. Tutto fa credere che questo derivasse dal palazzo pretorio, edificio oggi radicalmente trasformato. Dell’epigrafe il Giordani dà il testo che segue, la cui lezione già a prima lettura presenta oscurità certamente causate dalla difficoltà della visione a distanza, da affrettata lettura o da imprecisione di referto.

MILLE QVATER CENTVM DOMINI CVM QVINQVE VIGINTI. CVRREBAT ANNI ET SEPTEMBER MENSIS INIBAT. MARTINVM INGENVA ET GENEROSA STIRPE COLVMNAE. PRO-GENITVM ROMA DVM TEMPORA LAETA COLEBAT. PONTIFICICEM SVMMVM PACEM LVDOVICVS INERMEM. BONONIAE INSOLITAM DABAT ARCHIEPISCOPVS VRBIS. ARELATENSIS ERAT JVSTE ET DIGNE REGEBAT. FERTILIS HVIC PATRIA ET AMOENA SABAVDIA NATVS. EST AB ALMANNIS VICE DVM CAMERARIVS ESSET. ECCLESIAE TVM SCEPTRA TENENS ET JVRA LEGATI. HAS LATO ATQUE ALTO SVRGENTES AGGERE FOSSAS. CONDIDIT ET TALI HOC VALIDVM TVTAMINE CASTRVM. CINXIT VT OPPOSITOS RETRO CONVERTERET HOSTES. DOMINICVS SANDRIS DE FESVLIS ME FECIT.

In occasione della riesumazione del frammento dai depositi, cosa che fu nel 1957, segnalai attraverso la cronaca locale del “Resto del Carlino” il suo notevole interesse legato a importanti avvenimenti storici; ma non potei fare progressi nella lettura dei punti oscuri. Il miglioramento odierno avviene in seguito al mio fortunato reperto di qualche anno fa nei depositi dell’archivio comunale di Lugo – dove non aveva riferimento – di una trascrizione più esatta e comunque accurata delle due lapidi (fig. 3) portata in forma di disegno, evidentemente su diretta ricognizione, in un’età che si può supporre all’incirca nei secoli XVII-XVIII (anteriore comunque all’abbattimento delle insegne araldiche), e su un foglio di carta che la nota anonima di un archivista moderno dichiara del sec. XVI. Oltre al testo vi appaiono, ridotti di misure, gli stessi stemmi che, confrontando con le tracce ancora constatabili delle abrasioni, corrispondono sicuramente a quelli della targa del pretorio. E di fatto abbiamo sia dalla memoria ancor viva, sia dalle fotografie della torre (fig. 4) che l’epigrafe era cimata appunto da tre scudi nei quali logicamente non potevano trovarsi che le insegne riprodotte sulla carta. Siamo così sicuri che esse sono, una colonna con gigli in capo, cioè l’emblema al centro di papa Martino V, Colonna, a sinistra un leone rampante verso destra corrispondente al legato pontificio Louis Alemand – e italianamente Ludovico Alemanno – protagonista del testo che andiamo a commentare; a destra la croce di Bologna di cui Castelbolognese era dominio diretto da non molti anni. Ecco intanto la trascrizione fatta sul reperto lughese:

MILLE. QVATERCENTVM. DOMINI. CVM QVINQVE. VIGINTI. CVRRE/BAT ANNI ET SEPTEBER MENSIS INIBAT MARTINVM INGENVA / ET GENEROSA STIRPE COLVNE PROGENITV ROME DVM TEPORA LETA / COLEBANT PONTIFICEM SVMVM. PACEM LVDOVICVS INERMEM BONON(IE) / INSOLITA DABAT ARCHIEPS VRBI ARELATESIS. EAM IVSTA ET DIGIONE / REGEBAT FERTILIS HVIC PATRIA EST ET AMENA SABAVDIA NATVS EST / AB ALAMADIS VICE DVM CAMERARIVS ESSET ECCLESIE TV SCEPTRA / TENES ET IVRA LEGATI HAS LATO ATQ ALTO SVRGENTES AGGERE F(OS)SAS CONDIDIT. ET TALI HOC VALIDVM TVTAMINE CASTRVM CINXIT / VT OPPOSITVS RETRO CONVERTERET HOSTES / DOMINICVS SANDRI DE FESVLIS ME FECIT.

Confrontando le due lezioni e verificando il frammento si potrà notare una serie di differenze.

- Linea 3 (della carta lughese): Rome, Tempora, Leta, invece di Roma, Tempore, Laeta del Giordani

- 4- in Colebat il trascrittore, che è molto diligente ma inevitabilmente non esattissimo, propone una A scritta nella grafia gotica della M. A mio parere la cosa va interpretata come nesso di un originale An: Colebant dunque invece di Colebat. In fine di riga il nome di Bologna è distinto sino alla seconda N, ma impreciso e con l’indicazione di una scheggiatura marginale per il resto. Comunque non può stare che Bononiae e Bononie.

- 5- Urbi, eam, iusta, digionem, invece di urbis, erat, juste, digna.

- 6- non esiste est.

- 7- Alamandis invece di Almannis

- 8- Iura, invece di jura.

- 10 – Oppositus, invece di Oppositos.

- 11- Sandri, invece di Sandris.

Rileggendo il testo nella sua cadenza metrica si nota trattarsi di una elegante composizione in esametri, di un notevole letterato capace di stringere nel breve cerchio di 13 versi i dati storici generali e particolari degni di esaltazione. Il finale staccato, con la sottoscrizione sarà invece un’iniziativa personale del lapicida, preso dal desiderio di non scomparire dietro i primari personaggi. Si avverta infine che, stante l’incerta lezione a righe 5-6 eam iusta et digionem regebat, a intenderne il senso si può supporre un errore di trascrizione in iusta (tuttora chiaramente riscontrabile sull’originale) per iuste; mentre per quanto riguarda la possibilità di riferimento a Digione, che, come mi conferma il prof. P. Gras di quella Biblioteca Municipale, ha in latino la sola lezione divio, divionis, resterebbe più attendibile attenersi al digne dato dal Giordani. Così la traduzione che si può condurre migliora notevolmente quella forzatamente imprecisa data dal Diversi nel 1948 e nel 1960, ad opera, come questi mi avverte, di un caro sacerdote recentemente scomparso, D. Antonio Garavini. “Correva l’anno del Signore 1425 e il mese di settembre era all’inizio. Quando l’avvento di tempi felici si esaltava per l’elezione a sommo pontefice di Martino, rampollo della nobile e generosa stirpe dei Colonna, Ludovico arcivescovo di Arles imponeva una pace disarmata, dianzi insolita, alla città di Bologna che egli reggeva con giustizia e con dignità. Sua patria è la fertile ed amena Savoia, e nacque dalla prosapia degli Alamandi. Mentre era vice-camerlengo della chiesa, tenendo nel contempo lo scettro e i diritti di legato pontificio, egli fece scavare queste fosse rialzate da un ampio e alto terrapieno, e di tale difesa circondò questo forte castello, affinchè l’ostacolo respingesse i nemici. Domenico di Sandro da Fiesole mi fece”.

Nessuno come poco fa accennavo, si è occupato di illuminare un po’ più a fondo, non tanto la personalità pur eccezionale, come vedremo, del protagonista, l’Alemanno, quanto il complesso dei fatti anche artistici che spiccano sullo sfondo storico della bella epigrafe. Come s’è detto essa commemora un ben preciso avvenimento, e cioè il potenziamento delle fosse e dei terrapieni del “castrum”, già dominati, sin dal 1394, dalla torre costruita dall’architetto Giovanni da Siena. Si vedrà come questa precoce attività di un grande ingegnere e artista della lontana città si affianchi, per quanto indirettamente, a quella di un altro e tanto maggiore senese, Jacopo della Quercia, o della Fonte. D’altronde la fase bolognese del committente, l’arcivescovo di Arles, Ludovico Alemanno subentra – par certo dal 1424 – ad un’altra svoltasi in massima parte tra Firenze e Siena stessa.

Nato ad Arbent (Bugey) villaggio della bassa Savoia presso Oyonnax, sembra intorno al 1390, o secondo alcuni all’inizio del decennio precedente, l’Alemanno fu assai precocemente avviato alla carriera diplomatica pontificia dallo zio materno, arcivescovo di Narbonne e legato di Avignone. Trovarlo già nel 1409 con incarichi nel Concilio di Pisa attesta, oltre che una personale attitudine ed aspirazione, anche il suo precoce inserimento nel pieno di vicende che, nell’epoca gravemente scismatica, vedevano muoversi attorno all’affermazione della teoria cosiddetta “conciliare” le nazioni d’oltralpe tra cui la Francia, ed i capi stessi dell’impero. Quando nel 1417 il supremo concilio di Costanza riusciva finalmente a deporre i tre papi scismatici del momento ivi compreso lo stesso Giovanni XXIII che l’aveva convocato, Ludovico si trovava già in posizione di primissimo piano, cioè custode del conclave che aveva eletto Martino V Colonna, cioè colui che poi fu il suo maggior protettore, e col quale lo scisma in quel momento si chiudeva.

L’ansia di pace, sia in Italia, sia nelle altre nazioni cattoliche aveva trovato soddisfazione dopo i penosi anni succedutisi da Avignone in poi. La prospettiva felice di un’era nuova, tanto chiaramente riflessa nell’epigrafe stessa corrispose ad un rapido alzarsi della carriera del giovane canonico, dapprima (1418) eletto vescovo di Maguelonne, l’isolano episcopato posto lungo la costa occidentale del golfo di Aigues-mortes e trasferito in seguito a Montpellier; e poi, dato che non cessava affatto il malvezzo di ricoprire solo formalmente le cariche pastorali, addetto alla corte pontificia, nella momentanea sede fiorentina tra il 1419 e il 1420. Fu allora che Alemanno ebbe incarico di procedere alla generale pacificazione dei possedimenti papali gravemente turbati, e in particolare della Romagna.

Col ritorno a Roma del papa, restando sempre aperta la necessità, affermata a Costanza, di tenere aperta la convocazione del concilio, è naturale ritrovarvi inserito il nostro personaggio, e particolarmente (1423) per il sinodo di Siena. Dopo la nomina ad arcivescovo di Arles (3 dicembre 1423) l’Alemanno come governatore della Rornagna e dell’Esarcato ravennate, giunge a Bologna, cioè nel 1424, come afferma il Masini nella sua “Bologna perlustrata”. E’ a tale periodo (1425) – poichè Castelbolognese era ormai piazzaforte bolognese stabilita nel cuore della Romagna – che si riferisce il tenore della lapide. L’Alemanno fu nel capoluogo emiliano quattro anni durante i quali, oltre a ricoprire l’ufficio di legato divenne (1426) cardinale col titolo di S. Cecilia in Trastevere, ricevendo il cappello il 12 giugno. Suo predecessore era stato il card. Gabriele Condulmer che però aveva scontentato il papa per avere, nella contesa del momento tra Firenze e Milano, favorito i fiorentini accogliendone alcuni a Bologna. E’ logico pensare che nell’interporsi tra le fazioni dominate dal contrasto tra i Bentivoglio e i Canètoli (uno degli oggetti di tali vicende fu proprio Castelbolognese, che il porporato ebbe a ricuperare togliendolo ai primi che l’amministravano, ma che ne furono indennizzati) l’Alemanno si facesse dei nemici, ma in particolare i Canètoli che gli aizzarono contro il popolo. Egli finì sequestrato dalla potente famiglia nell’agosto del 1428, e poi costretto a lasciare la città. Il Ghirardacci che dà qualche notizia sull’avvenimento afferma che l’accusa formulata fu di avarizia; cosa che possiamo spiegare come in casi simili – esempio rilevante ciò che accadde a Faenza nel 1477 al vescovo Manfredi, il munifico rinnovatore della cattedrale – quando si consideri quella che senza dubbio sarà stata la naturale tendenza dell’uomo – come di ambiziosi amministratori in casi del genere – di buttarsi al fasto dei lavori pubblici, ciò che comporta imposizione di balzelli.

A Castelbolognese parla per tutto la lapide; ma a Bologna il nome dell’Alemanno spicca per due solenni imprese, una delle quali addirittura celebre. E’ noto che il rinnovamento gotico del Palazzo di città, o come allora si diceva degli Anziani, nella parte tuttora esistente a fronte di quello del Podestà fu da lui commessa a Fieravante Fieravanti; ma più celebre è la commissione nel 1425 della “porta magna” del S. Petronio contrattata con “maestro Jacomo della Fonte di Siena”, cioè il Della Quercia. Da notare poi il rapporto diretto tra questi due artisti se è Jacopo stesso ad esaltare in una nota lettera del 1428, scritta da Bologna all’Opera del duomo di Siena, il lavoro eseguito dall’architetto. La scultura petroniana che avrebbe dovuto esser data per compiuta al termine di due anni, subì poi, si sa, un enorme ritardo, restando inconclusa alla morte dallo stesso artista nel 1438. La cacciata da Bologna del legato provocò anche una sostanziale modifica dell’ordinamento iconografico della famosa lunetta in cui, a norma di contratto, la statua della Madonna col Bimbo avrebbe dovuto apparire tra il titolare della chiesa S. Petronio, a destra di chi guarda, e il papa Martino V che da sinistra le presentava in ginocchio proprio il prediletto governatore. Rimaste invariate le prime due statue accadde invece che il gruppo di quattro fu ridotto a tre, sostituendosi alle due del pontefice col suo protetto l’unica del compatrono bolognese S. Ambrogio. E’ ancor oggi irrisolta la questione che vorrebbe o iniziata quest’ultima da Jacopo – scomparsi sia l’Alemanno da Bologna sia il papa stesso (1431) dalla scena del mondo – ovvero opera integrale di imitatori. Della primitiva idea però, come risulta chiaro specie se ci si basa sul raffronto con altri lavori del senese, in particolare sull’altorilievo già sopra l’altare del cardinale Antonio Casini a Siena (oggi nella collezione Ojetti al Salviatino), sopravvive il particolare della mossa del Bimbo Gesù intento verso il basso a sinistra, cioè proprio in direzione del legato genuflesso.

La lunetta voleva esprimere di fronte al popolo e sulla porta del gran tempio la “summa” degli interventi e dei risultati che, riferiti a Bologna, sia il papa sia il cardinale avevano intrapreso e raggiunto ai fini della pacificazione religiosa e politica: in altri termini le stesse cose che l’epigrafe castellana riassume nel preambolo. Nè il confronto tra il capoluogo emiliano e la provinciale fortezza manca di altri aspetti. Intanto per quel che riguarda la torre costruita come sì detto nel 1394 dal senese Giovanni in tempi in cui, come egregiamente ha rivelato di recente Anna Maria Matteucci, molteplici e intense erano le relazioni tra Siena e Bologna, bisognerà ricordare che questo importante sebbene poco noto architetto opera nella cerchia dei medesimi interessi dai quali era preso Jacopo. Escluso per evidenti ragioni cronologiche che egli possa identificarsi col concittadino Giovanni di Stefano che nel 1375 era stato nominato capo-mastro del Duomo di Orvieto, o con l’orafo Giovanni di Bartolo autore dell’arca di S. Agata a Catania, abbiamo di lui, per la zona emiliano-romagnola, le seguenti notizie. Alcuni anni dopo la costruzione della torre di Castelbolognese, e cioè nel 1411, il senese sovrintende allo smantellamento della rocca bolognese di Galliera eretta poco prima dai Visconti, poi, nel 1414, per ordine del papa la riattiva. Nel 1417 suoi interventi si svolgono nella bassa Romagna tra Ravenna e Rimini, di qui risalendo al Montefeltro. Come egli stesso ci informa in una lettera inviata da Rimini alla patria repubblica, si trovava allora al servizio di Obizzo da Polenta. Il Milanesi che pubblica il documento riporta notizie già registrate dallo storico ravennate Girolamo Rossi e desunte dai carteggi polentani stessi, stando alle quali il “summus ea aetate architectus” dirigeva grandi lavori di deduzione dell’alveo del basso fiume Lamone. Da altre carte risulta l’attività feretrana. Nel 1427 dimora a Bologna, dove da Siena lo cercano. Nel 1428 è lo stesso Jacopo della Quercia che, rispondendo a Siena la quale vorrebbe un architetto per la costruenda loggia di S. Paolo, fa due nomi: quello di Giovanni che “è a Ferrara col Marchese e si li compone uno chastello molto grande e forte drento da la città”, e quello di Fieravante il quale “ha fatto uno palagio bellissimo al chardinale Leghato di Bologna, molto ornato”, cioè il medesimo che di lì a breve stava per essere messo a sacco. E per finire con Giovanni: Una recente pubblicazione di Ugo Malagù gli assegna (1424-34) il castello di Fossadalbero; forse quello di Belriguardo; e le fortificazioni del porto di Magnavacca: Un’altra di Augusta e Carlo Quintavalle lo considera costruttore della rocca di Finale (1425-30).

Ma passiamo al sottoscrittore della lapide castellana. Nemmeno lui è un ignoto del tutto. Esclusa la sua confusione con due omonimi fiesolani, e cioè un Domenico di Antonio citato a Siena come aiuto di Jacopo della Quercia e nel 1428 attivo a Bologna, ed un Domenico di Andrea che lavora al palazzo degli Anziani, il nostro è invece lo stesso figlio di Sandro ed “intagliadore di maxegne” operante nel medesimo palazzo, e di cui si sa che nel 1428 aveva compiuto trenta altri pezzi di “maxegne” per un capitello di S. Petronio lavoro che diede origine ad una controversia appianata infine a suo favore.

Anche se modesta, anzi esigua per quel che se ne può ricostruire dalle parti rimaste, tuttavia l’opera che ci interessa, nella ghiera vegetale estesa in basso, risente di un certo goticismo internazionale corrente tra la Toscana e l’alta Italia, e che solo nei rapporti dell’arte di Jacopo con la scultura borgognona tocca vette di poesia. Perfetta poi, ed elegantissima, la grafia dell’epigrafe, che forse fu la specialità del lapicida.

Dopo ciò poco resta da dire sugli ulteriori casi della vita dell’Alemanno: che tuttavia ne definiscono sempre di più il carattere di uomo disposto a voler dominare gli avvenimenti per imporre proprie idee, piuttosto che a lasciarsene dominare. Se il momento sopra esaminato potrebbe definirsi avventuroso e agitato, il periodo che subentra sino alla morte è senz’altro drammatico. Non è facile difatti dire quanti altri cas:i esistano di un prelato capace di risalire dal punto del contrasto diretto con la Curia, dalla scomunica e dalla degradazione, per assurgere all’altezza degli altari. I fatti storici tra cui egli si aggirò sono noti al punto che li si può riportare da un qualsiasi manuale, esempio quello del Salvatorelli: “Il concilio di Costanza non aveva preso che poche e insufficienti misure. Dopo un sinodo a Pavia e a Siena (1423-24) si riuniva nel luglio 1431 il concilio di Basilea, altrettanto famoso quanto quello di Costanza e che segnò nei suoi inizi il trionfo della teoria conciliare. Avendo infatti papa Eugenio IV (1431-47), per varie ragioni, emanato un decreto di scioglimento del concilio appena riunito, indicendone un altro a Bologna – cui dovevano intervenire anche i Greci per la unione delle due chiese – il concilio rinnovò i decreti di Costanza intorno alla sua superiorità sul papa, minacciò questi di aprire un processo contro di lui, ed incominciò energiche riforme toccanti le finanze pontificie. Eugenio IV, in pericolosa situazione politica in Italia, si piegò a riconoscere la legittimità del concilio (dicembre 1433). Ma nuove e ancor più energiche riforme tornarono a guastare l’accordo: e nel concilio stesso incominciò ad affermarsi una parte più temperata, la quale, quando Eugenio insistè per portare il concilio in Italia (sempre per l’unione dei Greci), si pronunciò in questo senso. La maggioranza citò allora il papa a comparire ed Eugenio rispose sciogliendolo (settembre 1437). La minoranza venne in Italia al concilio di Ferrara (1438), trasferito poi a Firenze (1439); la maggioranza persistette, tornò a proclamare la superiorità del concilio ecumenico, depose Eugenio come scismatico ed eretico e, scomunicata da Eugenio, elesse a nuovo papa l’ex-duca di Savoia Amedeo VIII, col nome di Felice V (1439-49), l’ultimo antipapa. Ma le potenze cristiane non seguirono i padri di Basilea nello scisma. Alcune, come l’Inghilterra e la Francia, si schierarono subito con Eugenio contro Felice; la Germania si tenne per alcuni anni neutrale, ma poi man mano riconobbe Eugenio anch’essa. La Francia, però, tenne fermo ai decreti di riforma e alla teoria conciliare, proclamati con la “Prammatica Sezione di Bourges”, che è la prima solenne affermazione delle “libertà della Chiesa gallicana”, cioè di una posizione propria, relativamente autonoma, della Chiesa Francese rispetto a Roma. In Germania l’impero e singoli principi abbandonarono le massime conciliari in cambio di concessioni particolari rafforzanti il loro potere sulle chiese locali. In quanto all’antipapa e al concilio – che dal giugno 1448 risiedeva in Losanna – il primo abdicò, e il secondo procedette ad eleggere, in sede vacante, il papa, dando i suoi voti allo stesso Niccolò V (aprile 1449), dopodiché si dichiarò sciolto. Usciva vincitore il potere papale”. Sin qui il Salvatorelli.

In quanto a Ludovico massimo rappresentante in quel momento della Chiesa gallicana, nel 1432, con altri quattro cardinali, professò di aderire al concilio dichiarato sciolto l’anno prima dal papa. Essendosi il 13 luglio intimato invano a questi di comparire a Basilea, nel novembre l’Alemanno, travestito e accompagnato da un altro porporato, fuggì da Roma imbarcandosi ad Ostia. Dopo la momentanea intesa tra il concilio e il Papa, anche l’Alemanno ottenne il richiesto consenso: di qui la sua autorità nelle sessioni in cui divenne capo del partito conciliare, decidendo quale preside della congregazione generale di trattare coi Greci, e citando nuovamente (1437) il papa ad intervenire. Constatata la contumacia di questi e dichiarata la sua deposizione, l’Alemanno, poiché presenziavano appena sette vescovi e lui stesso era il solo cardinale in aula, con atto inaudito e davvero sorprendente fece collocare al posto degli assenti le reliquie dei santi di Basilea. Se il provvedimento era chiaramente arbitrario, legittima fu invece la successiva decisione, sempre ispirata dall’Alemanno, di aggiungere al consesso trenta membri laici, tra cui alcuni dottori delle università. Eletto antipapa il Savoia (compatriota del nostro porporato, anzi suo stesso principe) Eugenio rispose nel 1440 dichiarando l’Alemanno eretico: lo scomunicò e lo destituì da cardinale. Con la composizione dello scisma e con la vittoria della Curia, l’Alemanno, su finire del 1449, fu perdonato. Dal nuovo papa riottenne il grado. Nominato legato in Germania, morì poco dopo a Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhone). Né con questo finirono le sue avventure, poichè sul suo sepolcro in Saint-Trophime di Arles i francescani, accogliendo una venerazione popolare (e anche perché egli era stato uno dei sostenitori dell’Immacolata Concezione di Maria) promossero un culto la cui conclusione fu nel 1527 l’innalzamento agli altari, come beato. Ancora di recente, e probabilmente quale riflesso secondario dell’aspirazione autocefalica gallicana, in certe diocesi francesi si celebrava la sua festa, che è il 17 settembre.

Tratto da: La Piè, n. 4, 1971, pp. 172-178

Fig. 1 – Castel Bolognese – Palazzo Comunale – Epigrafe (1425) incisa da Domenico di Sandro da Fiesole

Fig. 2 – Castel Bolognese – Palazzo Comunale – Stemmi (1425) scolpiti da Domenico di Sandro da Fiesole

Fig. 3 – Lugo – Biblioteca e Archivi Comunali – Disegno dell’epigrafe e degli stemmi del 1425 – sec. XVII (?)

Fig. 4 – Castel Bolognese – Torre di Giovanni da Siena (1394). La freccia bianca indica il punto in cui l’epigrafe era murata

Lascia un commento