Quando tutto si avviò verso la fine

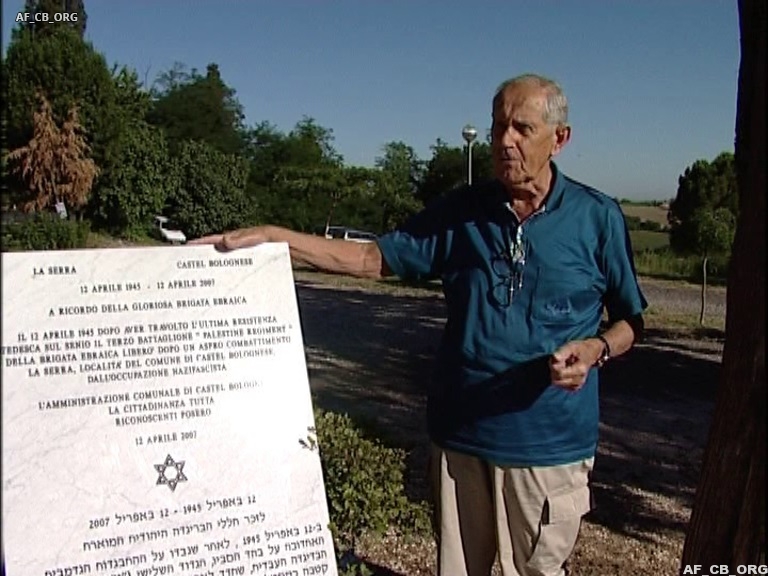

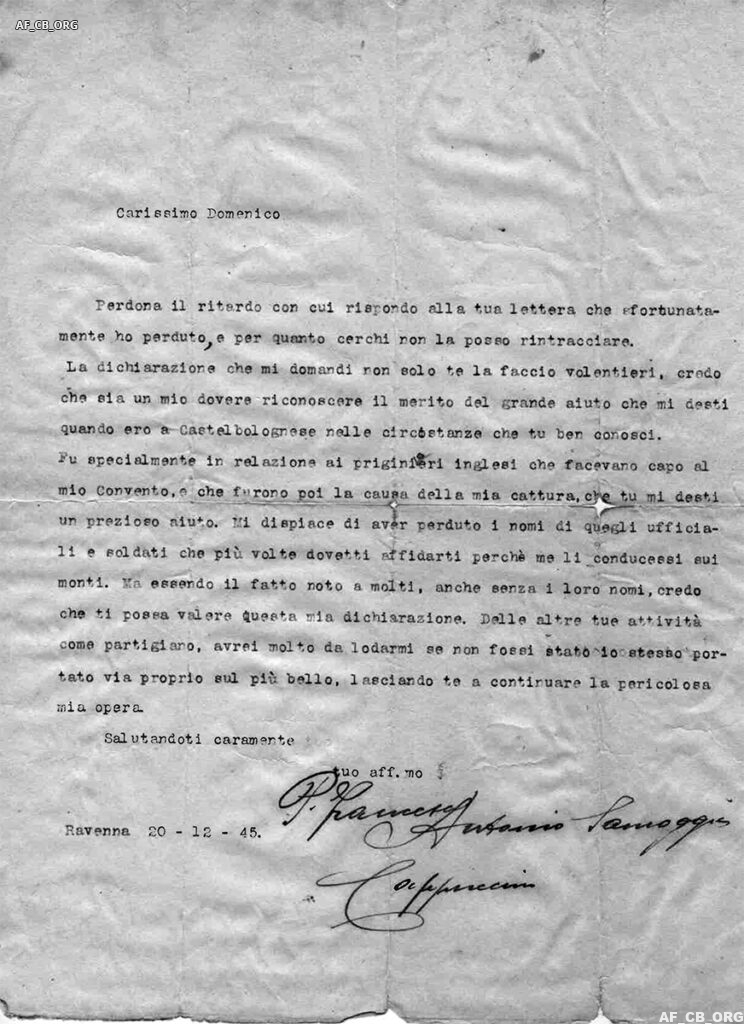

(Introduzione) Domenico Gottarelli (1925-2017) è stato un personaggio noto e stimato a Castel Bolognese, non solo per la sua professione di geometra a lungo esercitata, ma anche per tanti servizi resi alla nostra comunità. Poco prima di morire, uscendo da un riserbo durato circa 70 anni, ha voluto scrivere un memoriale dove ci sono rivelazioni sorprendenti e inedite. Emerge la sua partecipazione alla Resistenza, sempre taciuta, dapprima nella pericolosa attività coordinata da padre Samoggia (che rischierà la deportazione) per nascondere o indirizzare oltre la linea del fronte prigionieri di guerra, resistenti, ufficiali, soldati e detenuti politici, e poi nella partecipazione, ad appena 19 anni, al Comitato di Liberazione di Castel Bolognese in rappresentanza dei Cattolici. A queste rivelazioni seguono i ricordi dell’arruolamento coatto nell’esercito, di una seguente grave malattia, della diserzione, del primo grave bombardamento di Imola ed altre vicende. Il memoriale si chiude con la descrizione degli ultimi giorni di guerra, con l’attacco finale sferrato dall’esercito alleato al quale Domenico assiste grazie alla vasta visione panoramica che si gode dalla Serra: “uno spettacolo tragico e grandioso, da tutta la pianura si alzavano fumo e fiamme”. Infine la cronaca della Liberazione della Serra (con l’arrivo della Brigata Ebraica) e il ritorno dopo qualche mese in centro a Castel Bolognese, oramai irriconoscibile.

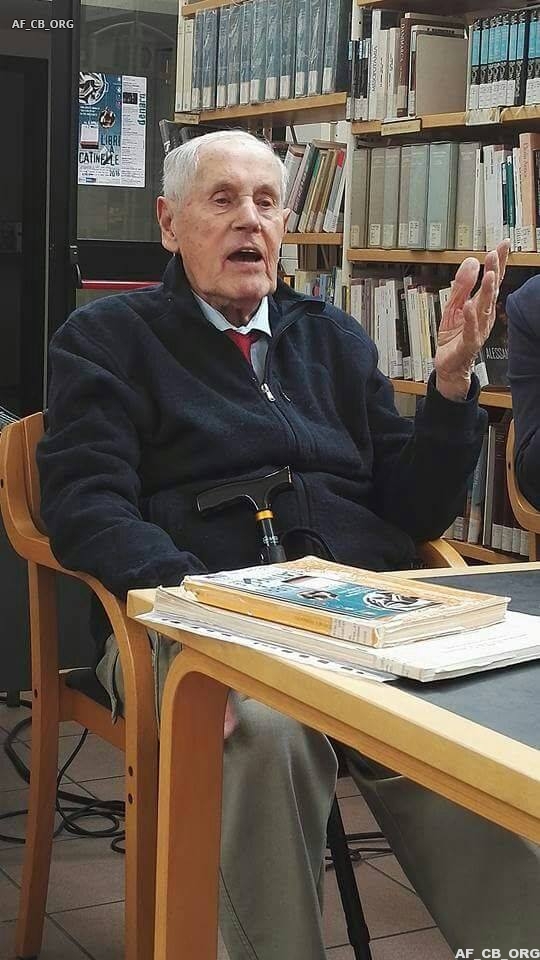

Il 23 aprile 2016, in Biblioteca comunale, Domenico Gottarelli raccontò ai castellani presenti alcune delle vicende scritte nel memoriale. Fu la sua ultima uscita pubblica.

Il memoriale, rimasto fino ad oggi inedito, è stato digitalizzato da Anna Gottarelli e Carlo Vinieri, e revisionato da Giovanna Gottarelli ed Elisabetta Dall’Olio. Ringraziamo tutta la famiglia di Domenico Gottarelli per averlo messo a disposizione di tutti sul nostro sito. (A.S.)

QUANDO TUTTO SI AVVIÒ VERSO LA FINE

di Domenico Gottarelli

Se non vogliamo rifarci al 1940, o ancor più indietro al 1922, tutto era cominciato il 25 luglio 1943 con la convocazione del Gran Consiglio del Fascismo che in una burrascosa seduta ne decretò la fine.

Dall’autunno precedente le forze dell’Asse avevano accumulato una serie ininterrotta di insuccessi.

L’Italia era stata estromessa dall’Africa e le forze alleate, senza incontrare una particolare reazione, erano sbarcate in Sicilia.

La parte del popolo italiano, la grande maggioranza, non stordita dalla propaganda del Regime, stanca delle distruzioni, dei bombardamenti e dei sacrifici imposti da una guerra ritenuta perduta, pensava che la fine del fascismo corrispondesse anche alla fine della guerra, anche se il maresciallo Badoglio, nominato dal Re nuovo presidente del Consiglio, aveva annunciato: “La guerra continua”.

In un clima di esaltazione popolare cominciarono le manifestazioni di giubilo e con esse la caccia a coloro che, forti della loro appartenenza ai fasci durante il ventennio, avevano commesso reati di natura politica o atti di violenza e soprusi nei confronti di privati. In tale situazione trovarono posto anche non poche vendette personali che nulla avevano a che fare con la politica.

Venne dato l’assalto, senza peraltro incontrare resistenza, alle sedi del Fascio e delle sue organizzazioni e a tutti gli edifici pubblici dove, immancabilmente, si trovavano emblemi, foto, oggetti, documenti e busti di personaggi importanti durante il Regime. Dai fabbricati furono scalpellati i simboli del Fascio e dalle finestre volarono busti del Duce, per lo più brutte copie di sculture in gesso, stemmi, arredi e mobili fracassati, con tutto quello che in essi era contenuto.

Contemporaneamente cominciarono i giri di valzer di alcuni che erano stati fascisti che, nell’intento di far dimenticare il loro passato e di ricrearsi una verginità politica, cercavano di avvicinare gli antifascisti con la speranza di mimetizzarsi tra di loro.

Passò il mese di agosto durante il quale, nell’indifferenza generale, compresa, almeno apparentemente, quella dei nuovi governanti, truppe tedesche motorizzate, corazzate e sempre più spesso anche colonne di cariaggi trainati da cavalli non tutti da tiro, che noi pensavamo non più in servizio nell’esercito della Germania di Hitler, quasi quotidianamente scendevano dal nord verso il sud d’Italia. Nel frattempo gli Alleati avevano occupato la Sicilia e avevano messo piede sul continente.

In tale atmosfera, fiduciosa e quasi sempre spensierata nell’attesa che venisse annunciata la fine della guerra, si arrivò all’8 settembre.

In quel giorno finalmente con uno scarno ed ambiguo proclama radio, il Presidente del Consiglio, maresciallo Badoglio, notificò al popolo italiano che era stato raggiunto un armistizio e che pertanto l’esercito doveva sospendere qualsiasi azione di guerra nei confronti delle truppe alleate, mentre avrebbe dovuto reagire a tutti gli atti ostili che fossero venuti da altra parte.

Si è saputo poi: letto questo comunicato alla radio, unica preoccupazione del Re, della sua famiglia (per la verità il Principe Umberto voleva restare), di Badoglio e del governo fu quella di sottrarsi all’immancabile reazione tedesca; abbandonarono Roma e, dopo essersi diretti in auto a Pescara, via mare raggiunsero Brindisi, a bordo della corvetta “Baionetta”, in attesa dell’imminente arrivo degli eserciti alleati.

Delle truppe italiane dislocate all’interno, nei Balcani e nell’Egeo, non si curarono minimamente: così l’esercito rimasto senza ordini e senza la possibilità di contattare coloro che avrebbero dovuto darli, malgrado la resistenza e l’eroismo di qualche reparto, si disgregò. Parecchi ufficiali, anche di grado elevato, abbandonarono i loro posti di comando e quelli che rimasero non sapevano come comportarsi e che ordini dare: i soldati, lasciati in balia di loro stessi, si spogliarono delle divise e in tutti i modi cercarono di sfuggire alla cattura dei Tedeschi e di raggiungere le loro case.

Fuori d’Italia alcune grandi unità, come la divisione Acqui, non avendo accettato la richiesta di resa intimata dai Tedeschi, senza la possibilità di ricevere rinforzi, dopo parecchi giorni di impari combattimenti vennero soverchiate da superiori forze tedesche. I superstiti, costretti alla resa, vennero tutti catturati; gli ufficiali furono fucilati e i soldati finirono tutti nei campi di concentramento in Germania.

I nostri militari, come detto, erano stati abbandonati a loro stessi, e quelli che non si erano allontanati subito dai loro reparti e che non si erano dispersi furono fatti prigionieri dalle truppe tedesche. Queste, a differenza delle italiane, all’annuncio dell’armistizio avevano immediatamente ricevuto l’ordine preciso di circondare le caserme e gli alloggiamenti dove le truppe italiane erano acquartierate.

Già nel pomeriggio del 9 settembre, alla Serra, si videro i primi sbandati.

Nei giorni successivi il numero degli sbandati aumentò: vestiti alla meno peggio con abiti civili evidentemente non loro, arrivavano attraverso i campi e, per paura che vi fossero dei Tedeschi, si avvicinavano guardinghi alle case coloniche.

Alcuni, con abiti sporchi e stracciati, cercavano qualche capo di vestiario; tutti, affamati, cercavano qualche cosa da mangiare e, se era verso sera, un ricovero per passare la notte al coperto.

Fu in queste circostanze e nei giorni immediatamente successivi all’8 settembre che, quasi senza rendermene ben conto, cominciò la mia partecipazione alla Resistenza.

Avevo da poco compiuto diciotto anni e potevo considerarmi un inesperto della vita e in modo particolare di quella politica. Nell’ambiente cattolico di Castel Bolognese, coloro a cui avrei potuto chiedere consiglio erano assenti perché militari, perciò credetti fosse mio dovere seguire i suggerimenti del mio parroco Don Gaspare Bianconcini, dell’arciprete di Castel Bolognese Don Giuseppe Sermasi e, sotto l’aspetto pratico-operativo, quelli di Padre Francesco Samoggia, superiore dei Cappuccini pure di Castel Bolognese, tutti di idee chiaramente antifasciste.

Nell’immediato si concordò di prestare assistenza e per quanto possibile protezione dai Tedeschi ai militari italiani sbandati e a quelli inglesi e alleati che erano fuggiti dai campi di concentramento.

In quei primi giorni dopo l’8 settembre, per coloro che attraverso i campi arrivavano nelle case di campagna, ospitarli ed assisterli non era un problema molto complesso, né molto pericoloso. I Tedeschi non battevano ancora le campagne e i pochi nostalgici che avevano cominciato ad uscire dalle case non si allontanavano troppo dai centri urbani.

Alla Serra, a casa mia, i primi sbandati, se ben ricordo, arrivarono nel tardo pomeriggio del 10 settembre (provenivano da Bologna); erano vestiti in maniera passabile, con abiti ricevuti il giorno prima da una famiglia poco fuori città. Avevano passato la notte in un cascinale nella zona di Castel San Pietro e dal mattino non avevano più mangiato. Cenarono a tavola con tutta la mia numerosa famiglia e vollero dormire nel magazzino distaccato dall’abitazione su dei materassi di cartoccio di granturco posati sul pavimento.

Erano tre: due di paesi vicino a Frosinone, mentre il terzo era un romagnolo di Mercato Saraceno. Chiesero informazioni sul percorso più sicuro da seguire ed io su una carta d’Italia del mio atlante scolastico cercai, almeno per il primo tratto, di indicarglielo.

Convennero di proseguire insieme fino nella zona di Cesena e la mattina dopo, fatta colazione e riforniti per il giorno, partirono sempre attraverso le carraie dei campi.

E per diverse volte, anche se in giorni non seguenti, arrivarono a casa nostri militari sbandati che sempre furono accolti ed assistiti dalla mia famiglia.

Diverse e più complicate erano le situazioni per coloro che arrivavano in paese, anche se alcune persone si diedero subito da fare per prestare loro assistenza, procurare capi di vestiario, generi alimentari (perché non bisogna dimenticare che in quei giorni vigeva il tesseramento annonario) e più di una volta anche qualche bicicletta.

Per la disponibilità di Padre Samoggia, il convento dei Cappuccini diventò un punto di raccolta; di qui gli Italiani assistiti, riforniti e ricevuti i necessari consigli sui percorsi ritenuti meno pericolosi, proseguivano per loro conto.

Più complessa e pericolosa era la posizione dei militari alleati; anche se vestiti con abiti borghesi erano facilmente riconoscibili dall’aspetto e soprattutto perché non parlavano la nostra lingua o la parlavano soltanto a monosillabi.

In ogni modo si faceva il possibile per assisterli e per nasconderli, accompagnandoli o indirizzandoli verso luoghi ritenuti più sicuri, fuori dal paese.

Allora io ero presidente dei Giovani di Azione Cattolica, una delle poche associazioni, se non l’unica, tollerata, sia pure obtorto collo, dal Regime e quando venivo dalla Serra, dove abitavo, in paese, mi recavo spesso in canonica.

Se ben ricordo fu nel tardo pomeriggio del 22 settembre che, appunto, mentre mi trovavo a Castel Bolognese in canonica arrivò, un po’ ansante, Pirolinio, soprannome con il quale, affettuosamente veniva chiamata una persona che viveva con i Frati, semplice ed innocua, in paese da tutti conosciuta e da tutti rispettata anche se ingenua come un bambino di pochi anni, la quale stava proprio cercando me.

Da lontano, in modo quasi furtivo, fece segno di avvicinarmi a lui e con voce appena percepibile mi comunicò che Padre Samoggia mi aspettava, il prima possibile, in convento perché aveva bisogno di parlare con me.

Il convento dei Cappuccini di Castel Bolognese, di cui era superiore Padre Samoggia, antifascista dichiarato ben prima dell’8 settembre, era un luogo di incontro di persone, non solo del paese, contrarie al Regime. In quei giorni era diventato anche un punto di raccolta di quanti capitati nella zona, sbandati o fuggiaschi dai campi di concentramento, cercavano di sfuggire alla cattura dei Tedeschi. Naturalmente Padre Samoggia, affiancato da persone del paese che condividevano il suo pensiero, si era adoperato per poter disporre delle cose più necessarie alla bisogna e tra le altre era riuscito a procurarsi anche alcune biciclette.

Uscito e inforcata la bicicletta, raggiungere il Convento fu questione di pochi minuti.

Padre Samoggia appena saputo del mio arrivo mi raggiunse immediatamente e mi invitò a seguirlo nell’ala posteriore del Convento, dove in una stanzetta disadorna mi trovai alla presenza di due giovani, alti e biondi, che evidentemente indossavano abiti non loro.

Il Padre mi spiegò che erano due ufficiali inglesi, fuggiti dal campo di concentramento; che era pericoloso trattenerli nel Convento perché questo, fin da prima del 25 luglio, era ritenuto un luogo di incontro di elementi antifascisti e quindi non sicuro.

Era necessario entro la serata trasferirli altrove e la mattina successiva accompagnarli oltre Tebano, più o meno all’altezza della villa del conte Porzi Camerini dove verso le ore otto, sulla strada si sarebbe incontrata una persona intenta a darsi da fare attorno alla bicicletta, facendo finta di dover fare alcune riparazioni, il quale li avrebbe presi in consegna.

Per un immediato trasferimento Padre Samoggia faceva assegnamento su di me e su di me faceva assegnamento anche per accompagnarli e per trovare un posto, una famiglia presso cui alloggiare i due ufficiali per la notte.

Non mancarono le raccomandazioni di stare molto attento, evidenziando, anche se non necessario, i pericoli in cui potevo incorrere in caso di un incontro sfortunato.

Preso alla sprovvista, ma con l’entusiasmo dei diciotto anni per l’incarico di grande fiducia affidatomi e con la certezza di fare qualche cosa per il mio paese, proposi, e Padre Samoggia approvò, di portarli alla Serra.

Il parroco Don Gaspare Bianconcini, notoriamente acceso antifascista, infatti in quei giorni non si era preoccupato di manifestare, e non soltanto con me, il suo pensiero; si doveva fare il possibile per evitare che i ricercati, italiani o stranieri, venissero catturati dai Tedeschi.

Con l’intenzione di raggiungere la chiesa della Serra, verso il tramonto lasciammo il Convento in bicicletta e, per evitare la più pericolosa via Emilia, imbucammo via Ghinotta, per un breve tratto percorremmo via Biancanigo poi via Zirona e via Pagliaccina, con l’intenzione di raggiungere la strada Montebrullo e salire alla Serra.

C’è da tenere presente che allora si trattava di strade strette e sterrate che si snodavano tra spesse e alte siepi di marruca, per cui quello che era lo scuro della sera diventò rapidamente buio fitto.

Pensai che fosse opportuno passare da casa mia dove sicuramente i miei cominciavano a preoccuparsi, anche perché i due Inglesi dovevano cenare. Siccome la mia famiglia era composta da oltre venti persone, due in più a tavola non avrebbero costituito un problema.

Quindi anziché imbucare la strada Montebrullo scendemmo fino a incrociare la strada Candiano, che percorremmo tutta, e raggiungemmo così la via della Serra.

Affrontammo le prime salite, ma percorse poche decine di metri, anche per le pesanti e raffazzonate biciclette che inforcavano, i due Inglesi dovettero scendere.

Così proseguimmo a piedi fino a casa mia con l’intenzione di fermarci per la cena e raggiungere poi la Serra.

A casa, messi a conoscenza delle nostre intenzioni, i miei famigliari dissero subito che non c’erano ragioni per andare alla Serra: i due Inglesi potevano pernottare da noi.

Così restammo, cenammo insieme alla mia numerosa famiglia, quindi i due Inglesi, che erano molto stanchi, si coricarono e si addormentarono subito su due letti di fortuna predisposti dalla mia mamma.

La mattina successiva, consumata un’abbondante colazione, ci preparammo per partire.

Esisteva però un problema, nella circostanza abbastanza grave. I due Inglesi erano biondissimi e questo nell’eventualità di un incontro sfortunato poteva essere fonte di grave pericolo.

Non facemmo fatica a spiegare ai due, perché loro stessi se ne rendevano conto, quanto fosse necessario modificare il colore dei loro capelli, anche se non sapevamo cosa usare. Una delle mie sorelle a un certo punto buttò là: “Possiamo usare il lucido da scarpe”.

Riflettendo ci rendemmo conto che quella che forse aveva voluto essere una battuta, nella realtà era la sola soluzione in quel momento possibile.

Cercammo di spiegare, in qualche modo, quanto avremmo potuto fare, facendo anche loro vedere la scatola del lucido da scarpe e quasi immediatamente ricevemmo il loro assenso con una lunga serie di OK.

Quindi mia sorella maggiore Emma, con una spazzola da abiti, usando la minore quantità di lucido possibile, provvide a correggere il colore dei capelli dei due Inglesi da biondo a castano.

Eravamo pronti a partire quando la mamma, che aveva notato che uno dei due, quello che più o meno aveva la mia altezza e una corporatura di poco più esile, era vestito molto alla leggera, è arrivata con un mio giubbotto e glielo ha offerto ottenendo di essere abbracciata, baciata e chiamata mamma più volte.

Era una bella mattina di settembre, limpida non fredda anche se fresca, perciò ci mettemmo alcuni fogli di giornale sul petto, tra il giubbotto e la maglia, per proteggerci in particolare modo nelle discese.

Se ben ricordo era poco dopo le sette quando partimmo: percorremmo a ritroso le strade che avevamo seguito la sera precedente fino alla Chiesa di Biancanigo e di qui raggiungemmo Tebano.

Poco oltre i Casetti di Biancanigo feci fermare i miei due compagni di viaggio al riparo di una siepe, mentre io proseguii fino al ponte sul Senio per accertarmi che là non fosse stato istituito un posto di blocco dato che questo era un passaggio obbligato per andare verso Villa Vezzano o verso Faenza salendo i Vernelli.

Il ponte era sgombro: tornato, riprendemmo la strada e senza difficoltà raggiungemmo la posizione fissata per l’incontro con la persona che da quel momento avrebbe accompagnato i due Inglesi. Si trovava già sul posto e quando ci vide arrivare cominciò ad armeggiare attorno alla bicicletta come se questa avesse qualche difficoltà nel funzionamento.

Ci scambiammo poche parole, ci salutammo e mentre i tre proseguirono verso Villa Vezzano, io tornai indietro e mi diressi verso Castel Bolognese per recarmi al Convento dei Cappuccini e riferire che tutto era filato liscio e che non avevamo fatto alcun incontro sospetto.

Eravamo a pochi giorni dall’8 settembre e localmente, più che dell’efficienza tedesca nella ricerca dei prigionieri e di militari italiani, avevamo paura di una spiata di qualche nostalgico che nel frattempo stava rialzando la testa. Perciò da parte nostra aumentarono le precauzioni e le diffidenze nei confronti di alcuni compaesani già fascisti, che avevano ripreso a farsi vedere in giro, anche se ad onor del vero a Castel Bolognese non si verificarono né allora né in seguito delazioni o atti di violenza contro compaesani, come purtroppo è accaduto in alcune località e paesi a noi molto vicini.

Nei giorni successivi, con modalità molto simili, altre due volte feci da guida a prigionieri inglesi verso le colline, soltanto che l’ultima volta, la terza, fui obbligato ad accompagnarli per un percorso molto più lungo. Infatti l’incontro con la persona che doveva sostituirsi a me avvenne all’incrocio della strada proveniente da Villa Vezzano con la diramazione per Zattaglia, cioè ai piedi della salita della Carnevala.

Comunque anche queste due volte tutto andò bene e non ci fu neppure bisogno del lucido da scarpe.

Passarono pochi giorni e tramite la radio apprendemmo che un commando tedesco aveva liberato Mussolini, che era tenuto prigioniero, ma sarebbe meglio dire nascosto, in Abruzzo in un albergo sul Gran Sasso d’Italia.

Ancora pochi giorni e venne annunciata la nascita della Repubblica Sociale con a capo Mussolini e la fondazione del nuovo partito Fascista Repubblicano.

Localmente non furono molti i fascisti, di un certo rilievo, che si dimostrarono entusiasti di quanto stava accadendo: soltanto alcuni tra coloro che durante il ventennio non erano stati altro che bassa manovalanza, ma non per questo meno pericolosi, si dimostrarono felici della piega che avevano preso gli avvenimenti, forse sperando di potersi rivalere nei confronti di alcuni che, durante i quaranta giorni di governo Badoglio, li avevano insultati, minacciati e in non pochi casi presi e malmenati.

Anche se gli esponenti del nuovo partito fascista, a cominciare da quelli a livello nazionale, in nome del bene e dell’amore della patria che stava attraversando momenti di eccezionale gravità, si affrettarono a mandar messaggi distensivi, invitando alla concordia e alla collaborazione, i giorni trascorrevano carichi di tensione e incertezze, mentre l’esercito tedesco occupava senza incontrare difficoltà tutti i punti nevralgici del paese.

La cartolina precetto di chiamata alle armi per i già militari che, nelle note circostanze, avevano abbandonato i reparti e per i giovani dai diciotto anni arrivò all’incirca tre settimane dopo. Io quindi ero tra i precettati.

Facemmo una riunione di giovani a Castello in Convento. Eravamo per la verità abbastanza pochi, non più di otto o nove: venne deciso che non avremmo risposto alla chiamata, anche se erano già stati affissi manifesti in cui si bollavano il Re e Badoglio come vigliacchi e traditori e quindi non più degni della fiducia e della fedeltà degli Italiani, mentre questo vincolo esisteva sempre nei confronti di Mussolini, il Duce che era tornato al suo posto di capo e di comando.

Negli stessi manifesti inoltre si minacciavano pesanti sanzioni contro coloro che avessero ostacolato l’azione delle forze armate, dell’esercito tedesco e della nuova repubblica, e la fucilazione nei confronti dei renitenti alla chiamata.

La sera precedente al giorno in cui avrei dovuto presentarmi, con un fagotto che mi aveva preparato la mamma contenente un minimo di indumenti, in bicicletta, evitando la via Emilia, raggiunsi una casa posta nelle prime colline del faentino, nella quale, con la sua famiglia, abitava una mia zia.

Le notizie che arrivavano erano sempre meno tranquillizzanti. Tutti i giorni affluivano nuove forze tedesche che si dirigevano al sud, mentre l’avanzata degli Alleati, se avanzata c’era, almeno a quanto era dato sapere, procedeva molto lentamente.

Comunque dopo cinque o sei giorni una sera tornai a casa e appresi che di quanti nel paese dovevano rispondere alla chiamata alle armi, soltanto in quattro non ci eravamo presentati e desidero far notare che, di questi, due non erano presenti alla riunione al Convento.

Il giorno successivo era ancora buio quando me ne andai. Sempre per strade traverse tornai dalla zia, ma vi rimasi per poco perché nel pomeriggio di alcuni giorni dopo, da casa fecero sapere che qualche ora prima i carabinieri avevano arrestato mio padre per la mia renitenza.

Insieme al babbo avevano pure arrestato i padri degli altri tre giovani del paese che non si erano presentati.

Ho appreso poi che il maresciallo comandante di Castel Bolognese si era detto dispiaciuto e quasi aveva chiesto scusa per quanto era stato costretto a fare.

Tornai a casa di volata e nel tardo pomeriggio dello stesso giorno incontrai gli altri che non avevano risposto alla chiamata: Aldino Bosi, Battista Marabini e Tonino Gottarelli il quale, anche se portava il mio cognome, non era mio parente. Eravamo tutti amici e subito decidemmo di presentarci la mattina dopo: ci avrebbe portato il fratello di Aldino con il suo camioncino un po’ malandato, ma che dati i tempi rappresentava un ottimo mezzo di trasporto.

La sera con la mamma preparammo la valigia, una vecchia valigia di cartone un po’ spanciata, nella quale oltre a un minimo di vestiario mettemmo anche qualche cosa da mangiare, in particolare pane, dato che allora il pane era razionato e scuro, mentre noi in campagna mangiavamo ancora pane praticamente bianco.

La mattina successiva ci trovammo in paese, a casa di Bosi che abitava nelle “Fornaci”, l’attuale via Biancanigo.

Ci sistemammo alla meglio nel cassone del camioncino insieme a un altro più anziano di noi, ma che pure doveva presentarsi, del quale però non ricordo né la figura né il nome, e tra un sobbalzo e l’altro, dovuto anche allo sconnesso fondo stradale, arrivammo a Ravenna.

A questo punto la memoria ha un vuoto profondo: del nostro arrivo a Ravenna e come fu che finimmo alla caserma Gorizia non ricordo assolutamente nulla. Ricordo invece perfettamente la caserma Gorizia con il tetto per la maggior parte da rimaneggiare e tutto in disordine perché saccheggiata dopo l’8 settembre.

Ci sistemammo alla meglio in un’ampia camerata, in una zona in cui il tetto sembrava tenere, entro la quale c’erano dei letti a castello intatti, alcuni dei quali già occupati da altri militari.

Anche se non ricordo dove ce l’avessero data, desidero precisare che, alla caserma, arrivammo già in divisa che era ancora quella del regio esercito, in panno grigioverde, con tanto di stellette e con le fasce mollettiere avvolte alla meno peggio attorno alle gambe.

Arrivammo anche armati con fucili S. Etienne francesi, probabilmente preda bellica, dotati di lunghe e sottili baionette triangolari, ma senza munizioni.

In un’altra parte della caserma, quella meno danneggiata, erano alloggiati i militari tedeschi che nei pochi giorni che io rimasi alla Gorizia provvidero anche al rancio.

Ci dissero che erano istruttori, ma siccome di graduati italiani io vidi soltanto un sergente, che del resto come noi era un renitente, di fatto comandavano e decidevano tutto loro.

Anche per il vitto dipendevamo dai militari tedeschi: mangiavamo lo stesso rancio che preparavano per loro. Non era molto gustoso, ma a differenza di alcuni compagni, io l’ho sempre mangiato ad eccezione del dolce che ci hanno dato la domenica. Aveva il sapore dello strutto dolcificato.

Nei pochi giorni che rimasi, la vita alla caserma Gorizia fu abbastanza comoda; infatti, tranne poco più di un’ora al mattino in cui un sergente tedesco che biascicava un po’ d’italiano ci faceva fare qualche esercitazione, o meglio un po’ di ginnastica, per il resto eravamo disoccupati e nulla facenti.

Si diceva in attesa di essere inviati al nord dove si costituivano dei reparti che poi sarebbero stati mandati in Germania per l’addestramento militare. Il quinto o sesto giorno che mi trovavo alla Gorizia, inaspettatamente, nel cortile della caserma incontrai un tenente medico italiano che, al mio saluto, fece cenno di avvicinarmi e togliendosi il berretto, in romagnolo disse: “Non mi riconosci ?”.

Era il dott. Mongardi di Riolo Bagni, così allora si chiamava, con il quale avevo avuto diverse volte l’occasione di incontrarmi e di intrattenermi.

Senza tanti preamboli mi disse di accusare grande mal di testa e la mattina dopo di marcare visita.

Mi trovai così ricoverato all’ospedale militare di Ravenna, dal quale, dopo una decina di giorni di degenza, fui mandato a casa con quaranta giorni di convalescenza.

Ebbi l’opportunità di ringraziare il dott. Mongardi alcune volte che venne in ospedale; dopo la fine del conflitto avrei voluto esprimergli ancora la mia gratitudine, ma la sua prematura scomparsa ci ha impedito di ritrovarci nuovamente.

I quaranta giorni passarono senza che la situazione generale, che speravamo potesse cambiare, venisse modificata; gli Alleati erano ancora lontani, per cui dopo una visita di controllo al Mazzacurati di Bologna, tra l’altro in un giorno in cui la città fu sottoposta a un pesante bombardamento, mi trovai di nuovo a Ravenna, inserito in un reparto di una settantina di unità, composto da non più di due ufficiali, un tenente e un sottotenente che ho visto due volte in tutto, oltre al tenente colonnello comandante del reggimento, molti sottufficiali, sergenti e marescialli, pochi soldati, complessivamente una settantina di persone, che avrebbero dovuto essere la compagnia comando di un reggimento di nuova costituzione.

L’intero reparto disponeva come armamento di sei moschetti mod. 38 e come munizionamento di sei caricatori veri e di un certo numero di caricatori a salve, cioè con proiettili in legno.

Queste armi erano destinate al corpo di guardia.

Eravamo alloggiati in quella che allora era la quasi periferia della città, in un edificio scolastico quasi in angolo con l’attuale via De Gasperi e piazza Caduti della Libertà.

Quando arrivai, un soldato del posto di guardia all’ingresso mi accompagnò al primo piano in una camera che era stata sicuramente un’aula dove si trovavano diversi letti a castello di certo non occupati perché mancanti di coperte, dicendomi di aspettare lì.

Visto però che il tempo passava e nessuno si faceva vivo, seduto nella parte bassa di un letto a castello, aprii la valigia, la quale più che di vestiario era piena di generi alimentari, tra cui un coniglio arrosto, generi particolarmente preziosi in quel tempo, e cominciai a sbocconcellare pane bianco con qualche pezzetto d’arrosto.

Occupato nello spuntino non mi ero accorto che dalla porta aperta mi stava osservando, ma sarebbe più preciso dire che stava mangiando con gli occhi quanto poteva vedere nella valigia, un attempato maresciallo. Vederlo e invitarlo a favorire è stato un tutt’uno e altrettanto rapida è stata la sua accettazione.

Con passo svelto è venuto a sedere nel castello accanto a me e senza farsi pregare più di tanto ha cominciato a mangiare grossi pezzi di arrosto con altrettanti grossi pezzi di pane bianco. Nel frattempo mi ha parlato della sua famiglia: mi ha messo al corrente di essere sposato, con quattro figli e soprattutto mi ha parlato delle difficoltà che incontrava a procurarsi i generi alimentari necessari, dato che quanto si otteneva con le tessere annonarie non bastava e d’altra parte non disponeva di mezzi sufficienti per procurarseli al mercato nero.

Mi fece veramente compassione e senza pensarci troppo gli offrii la valigia con quanto conteneva alla condizione che mi avesse fatto ottenere un permesso di 48 ore per tornare a casa a riempirla ancora.

Sembrava incredulo e commosso. Io che provenivo da una numerosa famiglia di contadini che aveva sì vissuto le ristrettezze imposte dalla guerra, ma che mai aveva dovuto affrontare simili problemi, cioè l’insufficienza di generi alimentari, facevo fatica a comprendere la sua gioia e la sua emozione.

Comunque quando gli confermai che poteva prendersi tutto, mi abbracciò e con le lacrime agli occhi mi sussurrò che l’indomani mattina avrei avuto il permesso per tornare a casa.

Potendo muovermi con regolare permesso, presi il treno: due carrozze con motore diesel, la Littorina, che facevano servizio sul percorso Ravenna-Castel Bolognese e viceversa, tornai a casa per riempire ancora la valigia; viaggio e ritorno che ripetei più volte e in uno di questi, anziché tornare con la Littorina, tornai con la bicicletta, dato che mi era possibile lasciarla in deposito in una trattoria che, poco distante, gestiva un Castellano.

Al mio ritorno dopo il primo viaggio mi trovai promosso furiere con l’obbligo di sistemarmi nella fureria stessa, insieme a un altro soldato, l’ing. Gallina di Lugo, all’epoca studente universitario. Diventati amici, a guerra finita abbiamo poi avuto l’opportunità di collaborare nella vita civile.

Non ho potuto chiarire se fosse vero che, per lasciarlo a me, il posto fosse stato rifiutato a un sergente arrivato alcuni giorni prima.

Siccome il reparto viveva autonomamente, ogni dieci giorni riceveva una somma rapportata al numero delle presenze che doveva servire oltre che per il soldo anche per acquistare, sul mercato, una parte dei generi alimentari. Disponeva, al piano terra, delle cucine con due ottimi cuochi e di un magazzino dove erano custoditi i generi non reperibili sul mercato, come olio, formaggio grana, scatolette di carne e di pesce, ecc. perché all’epoca contingentati.

Le somme venivano erogate dal comando di reggimento e consegnate al comandante della compagnia comando, la nostra, e custodite nella cassaforte che avevamo in fureria, le cui chiavi il tenente comandante aveva consegnato a me e all’amico Gallina.

Ci aveva consegnato pure un pacchetto di permessi firmati in bianco, con l’incarico di darli, con la dovuta discrezione, a chi ne avesse fatto richiesta.

A questo punto mi sembra importante fare alcune precisazioni.

Il nostro era uno scalcinato reparto appena costituito che nelle intenzioni avrebbe dovuto essere il primo nucleo di un nuovo reggimento che mai ha visto la luce. C’erano gli uffici e il personale addetto, ma la truppa mancava.

Esisteva, come accennato, il comando di reggimento ed i relativi uffici avevano sede sopra di noi, al secondo piano del medesimo edificio, ma questo, nei poco più di tre mesi in cui sono rimasto, mi ha permesso una volta sola di vedere, e da lontano, il tenente colonnello comandante.

La compagnia comando, la nostra, era agli ordini di un anziano tenente di complemento, reduce dalla campagna di Grecia, residente a Ravenna, che si vedeva forse un’ora al giorno e non tutti i giorni. Il sottotenente l’ho visto due volte in tutto.

Come ho già ricordato il comandante aveva consegnato a me e a Gallina le chiavi della cassaforte e ci aveva dato un pacchetto di permessi in bianco.

Aveva raccomandato che uno dei due fosse sempre presente in fureria e nel caso eccezionale avessimo dovuto assentarci entrambi, di chiudere a chiave la porta.

Ci aveva ordinato di chiuderci a chiave la sera alle otto in fureria e di non aprire ad alcuno anche se ci avesse detto di essere il colonnello.

Ci aveva incaricato di distribuire ogni dieci giorni il soldo, redigendo apposito breve verbale sottoscritto da entrambi e da un soldato. Avevamo pure il compito di distribuire le sigarette e le tavolette di surrogato di cioccolato. In proposito debbo precisare che la somma pro capite che potevamo spendere giornalmente era talmente alta che, sebbene avessimo fatto un accordo con un tabaccaio che ci cambiava le sigarette “Militi” con delle “Nazionali” pagandogli una differenza e comprando da lui quotidianamente una tavoletta di cioccolato per ogni soldato, dopo aver ovviamente acquistato quanto non avevamo in magazzino, come per esempio la carne e le verdure, non riuscivamo a spenderla tutta.

Siccome un nostro collega nella vita civile faceva il macellaio, certo Cavallucci di Sant’Arcangelo, nel periodo in cui sono rimasto, per due volte siamo andati in campagna. La prima abbiamo acquistato un vitello che una volta macellato abbiamo portato in caserma e lì cucinato in modi diversi: in una settimana l’abbiamo consumato con l’aiuto, non richiesto, di diversi sottufficiali. La seconda abbiamo acquistato animali da cortile, polli e tacchini che i contadini ci hanno venduto volentieri, probabilmente perché non discutevamo sul prezzo e anche perché potevamo regalare qualche pacchetto di sigarette. Io non fumavo, ma in quei giorni con le sigarette si potevano ottenere molte cose.

Nei circa tre mesi e mezzo che sono rimasto, nulla è cambiato; armi, oltre ai sei moschetti cui ho fatto cenno, non ne sono arrivate; una volta sola tutti i soldati, esclusi noi della fureria e quelli degli uffici del piano superiore, agli ordini di un caporale anziano furono radunati in cortile perché doveva venire una persona importante che poi non venne; i sottufficiali, tutti di carriera e che avevano le famiglie in città, non si vedevano se non all’ora della distribuzione del rancio alla truppa, oppure uno per comandare la ronda in città le sere in cui questo servizio era assegnato, non ho mai saputo precisamente da chi, al nostro reparto. I due militari che dovevano accompagnare il sottufficiale, non avendo noi armi personali, si facevano prestare due moschetti dal posto di guardia.

Una mattina però questo andazzo venne interrotto.

Un ordine a noi giunto dal comando di reggimento, cioè dal piano superiore, (ma che Ghinassi, un collega e amico di Riolo Terme addetto a quel comando, mi disse essere arrivato dal comando della piazza di Ravenna) ci obbligò tutti, nessuno escluso, a partecipare, così ci dissero, a una esercitazione che si sarebbe svolta nella pineta dietro al cimitero di Ravenna.

Inquadrati alla meno peggio, preceduti e seguiti da altri reparti di stanza in città, percorremmo marciando di buon passo la distanza fino al cimitero e anche se era abbastanza freddo, ormai abituati a muoverci poco, facemmo una bella sudata.

Qui giunti e raggruppati, un capitano ci spiegò la vera ragione di quella marcia e non si dilungò. Dovevamo assistere alla fucilazione di un giovane renitente, più o meno della mia età, che era stato arrestato nei giorni precedenti.

Ritornammo e dato che Gallina disse che non si sarebbe mosso da Ravenna, compilai dei permessi per alcuni giorni e in bicicletta me ne venni a casa.

Qui giunto raccontai soltanto alla mamma quanto accaduto quel mattino.

Il giorno successivo, quando mi alzai, mi accorsi di avere nelle gambe delle grosse macchie rosse con sfumature violacee che si accentuarono nel pomeriggio, diventando le gambe nel contempo rigide.

Il giorno dopo rientrai a Ravenna, marcai visita e il medico sentenziò che si trattava di un eritema nodoso e che dovevo essere ricoverato in ospedale.

Rimasi in attesa dei documenti.

Quando mi furono consegnati appresi che dovevo essere ricoverato all’ospedale militare numero 4, che con mia piacevole sorpresa si trovava a Imola.

Presi il primo treno possibile e anziché a Imola scesi a Castel Bolognese e andai a casa.

Nel frattempo le macchie erano diventate più scure e si erano moltiplicate.

In quel periodo, con la famiglia era sfollato da Bologna alla Serra un luminare della medicina, l’archiatra pontificio prof. Gasbarrini. Tramite Don Bianconcini lo contattammo e accettò di visitarmi. Dopo la visita confermò la diagnosi del medico militare, ma aggiunse che si era manifestato anche un principio di pleurite. Fu anche molto gentile, non volle essere pagato e accettò soltanto dodici uova che portai dopo, e in quella circostanza mi diede un biglietto di presentazione per un tenente medico, suo allievo, che prestava servizio presso l’ospedale militare di Imola.

Il giorno dopo rimasi a casa e a parte le macchie che diventavano sempre più scure e la pelle sempre meno elastica non avvertivo nulla di particolare. Il secondo giorno dopo la visita del prof. Gasbarrini mi presentai a Imola all’ospedale militare.

Ricordo che ero appena entrato nell’ingresso e stavo mostrando i documenti all’addetto all’accettazione quando entrò un maggiore medico. Era il direttore dell’ospedale, dott. Gambetti di Imola che io conoscevo perché era venuto diverse volte a casa mia, non come medico, ma come appassionato di cavalli, e di cavalli a casa mia ce n’erano sempre molti, sette o otto e in certi periodi anche di più, in particolare avevamo due o tre fattrici di razza.

In quegli anni alcuni puledri diventarono cavalli noti, per non dire famosi, come Fantasiosa e Adelante Pedro, che vinsero prestigiosi gran premi non solo in Italia.

Non penso che il dott. Gambetti mi riconoscesse ma, data un’occhiata ai documenti mi chiese: “Sei dei Gottarelli della Serra?” e alla mia risposta affermativa scambiò poche parole con l’addetto all’accettazione e disse, come parlando tra sé, ma evidentemente riferendosi ai giorni che erano trascorsi da quando avevo lasciato il reparto: “E’ lungo il viaggio da Ravenna”. Poi aggiunse: “Vieni con me”, e mi accompagnò in una stanza, consegnò un foglio a una suora con la quale scambiò poche parole, e lei con rispetto e quasi con soggezione mi assegnò subito un letto.

Come in tutti gli ospedali, più tardi due tenenti medici passarono in visita: uno dei due era quello al quale era indirizzato (e a cui consegnai) il biglietto del prof. Gasbarrini, il quale prescrisse per me una radioscopia, eseguita nel pomeriggio da un capitano, anche lui sicuramente romagnolo, perché con me parlò sempre in dialetto. Risultò che avevo una pleurite con versamento di liquido dal lato destro, anche se ancora in quantità limitata, per cui, oltre ad alcuni farmaci, mi prescrissero di stare a letto.

Non ricordo esattamente quanto ci rimasi, sicuramente non molto, perché da successive radioscopie sembrò che fossi molto migliorato e mi permisero di alzarmi e alcuni giorni dopo di uscire e di allontanarmi dall’ospedale, durante gli allarmi aerei, insieme a tutti i pazienti che senza pregiudizio potevano muoversi.

Dimenticandoci della stazione ferroviaria e di alcune industrie che sorgevano nei pressi, pensavamo che Imola non fosse interessante per l’aviazione pesante alleata e che non potesse costituire un eventuale bersaglio.

Così per noi quelle sirene, che immancabilmente tutti i giorni annunciavano un possibile pericolo, si traducevano in una bella passeggiata, tanto più che i giorni erano soleggiati e la temperatura gradevole. Non ci allontanavamo dall’ospedale verso il centro, ma verso la periferia, dimenticandoci della ferrovia e nella certezza insensata che non ci sarebbe stato alcun bombardamento.

Così ci comportammo anche il giorno in cui Imola fu bombardata per la prima volta.

L’ospedale militare era ubicato nell’edificio attualmente sede delle scuole Carducci, anzi per la precisione era l’ospedale militare che era stato alloggiato nelle già esistenti scuole Carducci, le quali avevano ingresso da via Carducci e con il vasto cortile esistente sul retro facevano fronte anche sulla vecchia circonvallazione.

Come ricordato uscimmo anche quel pomeriggio passando dal portone principale su via Cavour e girato l’angolo dell’edificio ci portammo su quella che era la vecchia circonvallazione e da questa, camminando, chiacchierando e spesso sostando, giungemmo all’attuale Porta Appia, per dirigerci poi verso la stazione.

Era una bella giornata e sul viale c’erano anche parecchi Imolesi, specialmente donne che, spensierate come noi, approfittavano del sole e della temperatura per fare quattro passi.

Se ben ricordo, i primi ronzii delle formazioni di caccia che volavano alti li udimmo quasi subito, ma nella convinzione che i bombardieri che sarebbero seguiti fossero diretti altrove, come fino ad allora era sempre avvenuto, non cambiammo direzione.

Avevano raggiunto più o meno l’altezza dell’attuale circonvallazione quando inaspettatamente, con schianti secchi e sgradevoli, scoppiarono le prime bombe. Eravamo allora giovani e agili e d’istinto ci tuffammo, uno sull’altro, al riparo del muretto di recinzione dell’edificio che fiancheggiava la strada e lì rimanemmo diversi minuti, incredibilmente lunghi, finché cessarono le deflagrazioni e il fragore degli schianti e dei crolli.

Quando ci alzammo, tutti e tre incolumi e un po’ frastornati, si udirono soltanto lamenti e pianti e si vedevano rovine, macerie, alberi divelti, muri pericolanti e sbrecciati.

Il viale e quella parte di Imola avevano cambiato fisionomia.

La casa, dietro al cui muretto di recinzione avevamo cercato riparo, era sventrata e poco più di un rudere.

Una persona in stato confusionale e con gli abiti stracciati e insanguinati, con una mano appoggiata a una spalla nel vano tentativo di arrestare il sangue che sgorgava da una vistosa ferita, veniva verso di noi barcollando. Mi avvicinai e mi offrii di accompagnarla all’ospedale, dopo avere tentato con la manica della camicia di tamponare la ferita.

All’ospedale militare, in un caos indescrivibile, mi diressi verso la sala di medicazione dove erano già all’opera alcuni medici, uno dei quali era il tenente cui avevo consegnato il biglietto del prof. Gasbarrini, il quale mi chiese di trattenermi e dare una mano ai feriti leggeri che affluivano in gran numero perché, ad eccezione delle suore, mancava quasi completamente il personale infermieristico.

Questo invito, che accettai di buon grado, senza saperlo procurò grande preoccupazione ai miei famigliari che dalla Serra avevano assistito al bombardamento.

Venuti a cercarmi all’ospedale militare avevano chiesto di me un po’ a tutti i soldati che stavano rientrando, ma nessuno degli interpellati, anche fra quelli che avevano detto di conoscermi, mi aveva visto dopo il bombardamento.

Le risposte ricevute avevano messo in ansia mio padre e mio zio che cominciarono a temere che fossi rimasto coinvolto nel bombardamento, tanto più che da uno dei militari avevano saputo che all’uscita m’ero diretto verso la stazione.

La situazione si risolse dopo circa un’ora, quando arrivato personale dall’ospedale civile, lasciai la sala di medicazione.

Incontrai mio padre nel corridoio mentre stavo andando a cambiare la camicia che si era macchiata di sangue e dalle sue parole accorate capii quello a cui io non avevo pensato: capii quanto fosse stato in ansia, ma dopo che gli ebbi spiegato quello che era successo, tutto si concluse con una pacca sulle spalle in segno di approvazione.

Già prima del bombardamento, quando suonava l’allarme, a tutti i ricoverati che erano in grado di muoversi, senza conseguenze, permettevano di uscire e di allontanarsi, anche se l’ospedale aveva mantenuto i suoi ritmi nelle operazioni quotidiane. Da quel giorno tutto cambiò. In quel periodo (primavera ’44) difficilmente le sirene suonavano di primo mattino per cui prelievi, visite, controlli furono anticipati in modo che quanti ne avevano la possibilità potessero allontanarsi senza problemi al suono dell’allarme.

L’ospedale, sotto l’aspetto della sicurezza, si trovava in una posizione abbastanza infelice perché nella parte di Imola vicino alla stazione.

Io, che mi ero portato da casa la bicicletta, anziché uscire a piedi, cominciai ad usarla dirigendomi in un primo tempo verso la collina di Bergullo, ma poi, constatato che nessuno controllava, attraverso le carraie e i sentieri dei campi che allora conoscevo molto bene, iniziai ad andare a casa, dove mi trattenevo tutto il giorno. Rientravo a Imola, per le stesse carraie e gli stessi sentieri che avevo percorso al mattino, soltanto alla sera. Visto poi che al ritorno in ospedale non c’erano rilievi di alcun genere, cominciai a dormire a casa e a rientrare soltanto al mattino per ripetere, dopo qualche ora, il cammino a ritroso.

I contadini, al lavoro nei campi, ormai abituati a vedermi mi salutavano tutti chiamandomi per nome o facendo ampi gesti con le braccia.

Questa situazione si protrasse per alcune settimane, finché, se ben ricordo eravamo verso la metà del mese di maggio, i medici mi concessero trenta giorni di convalescenza.

Mi sentivo bene e in forze, la pleurite sembrava risolta e una volta a casa ripresi la mia vita normale senza particolari precauzioni, anche se mi era stato raccomandato di non affaticarmi perché avrei potuto avere delle ricadute.

All’inizio di giugno gli Alleati avevano liberato Roma e i miei di casa speravano che, una volta superati gli ostacoli che li avevano bloccati durante l’inverno precedente, sarebbero arrivati da noi in poco tempo, forse prima che finissero i trenta giorni di convalescenza.

Purtroppo le cose andarono diversamente.

I trenta giorni passarono in fretta e gli Alleati erano ancora lontani, ma io decisi di non presentarmi più anche se la pleurite a più riprese mi aveva costretto a letto.

Ero diventato così un disertore dell’esercito della Repubblica Sociale, e non poteva andare diversamente perché nei trenta giorni di convalescenza, dopo essermi consigliato con i genitori, con il mio parroco Don Bianconcini e con alcune altre persone attempate, ero entrato a far parte del Comitato di Liberazione di Castel Bolognese, anche se non ancora diciannovenne, in rappresentanza dei Cattolici.

Io ero allora il presidente dei Giovani di Azione Cattolica di Castel Bolognese e in mancanza di altri più anziani perché militari o in prigionia, ritenni mio dovere far sì che, localmente, il movimento di liberazione non avvenisse senza la partecipazione dei Cattolici, tanto più che Giovanni Collina (“Vanì”), uno degli antifascisti più attivi e in certo qual modo più rumorosi di Castel Bolognese, mi aveva fatto sapere di aver incontrato Benigno Zaccagnini, esponente di spicco del mondo cattolico in sede provinciale, il quale si era espresso favorevolmente a che io entrassi a far parte del Comitato di Liberazione in rappresentanza appunto dei Cattolici.

Il Comitato di Liberazione di Castel Bolognese risultò essere così composto:

Violani Stefano, il babbo di Bruno il pittore, per il Partito Socialista;

Raccagna Giuseppe, per tutti “Poti”, calzolaio, per il Partito Repubblicano;

Monti Aldo, nonno del dott. Monti oculista, per il Partito Comunista, fabbro;

Gottarelli Domenico, in rappresentanza dei Cattolici.

Ne faceva parte pure, in rappresentanza del Partito Liberale, un certo Milanesi, che non era di Castel Bolognese, di cui però non ricordo il nome, il quale, almeno da alcuni discorsi nei pochi incontri che ho avuto con lui, a me era sembrato tutt’altro che un liberale, ma anzi un acceso comunista.

Ad affiancare il Comitato c’erano altre persone con incarichi importanti, tra cui Pietro Costa, Baldrati Luigi, Tonini Francesco, Morini Tommaso, Dari Giuseppe, Nenni Nicola, Zanelli Oreste, oltre al già ricordato, sempre pronto e disponibile, Giovanni Collina.

Ad onor del vero mi sento in dovere di precisare che, sebbene nei confronti degli altri componenti del Comitato io fossi molto giovane, sono sempre stato trattato alla pari da tutti e con tutti.

In particolare con Giovanni Collina e con Luigi Baldrati il rapporto di stima e di amicizia è rimasto inalterato fino alla loro morte, anche se ci dividevano per me principi fondamentali: il rapporto con la fede e la diversa concezione della vita, oltre alla differenza di età.

A proposito di Giovanni Collina desidero precisare che non solo siamo rimasti in rapporti fino alla sua morte, ma che lui mi ha sempre considerato quasi come un figlio.

Entrato a far parte del Comitato di Liberazione, non partecipai sempre alle sue riunioni che di volta in volta avvenivano in luoghi fuori mano sempre diversi, perché la pleurite, che io pensavo superata, più volte mi costrinse a letto. In tali circostanze mi facevo rappresentare da Luigi Baldrati, con il quale avevo l’opportunità di incontrarmi abbastanza di frequente, che poi mi riferiva.

Il Baldrati era notoriamente un comunista, ma con me si comportò in tutte le circostanze con grande correttezza e con tanta premura e amicizia.

Per due volte però, in giornate in cui mi sentivo bene, su indicazione del Comitato, sono andato a fornire di viveri (da mangiare), passando attraverso i campi, un gruppo di giovani, per la maggior parte renitenti, che vivevano alla macchia e che facevano parte di un gruppo di azione partigiana con il compito, quando richiesti, di modesti atti di sabotaggio. Del resto l’armamento di questo gruppo era quanto di più eterogeneo si potesse immaginare.

Uno solo di questi giovani era armato, anche se con poche munizioni, con un moschetto come quelli in dotazione ai carabinieri, due avevano delle vecchie doppiette da caccia, mentre gli altri, quattro o cinque, erano armati con revolver e pistole di tipo e di calibri tutti diversi. Non era pensabile che con tali armi si potessero compiere azioni contro gruppi di militari ben armati, al massimo si potevano compiere attentati, ma imprese di questo genere non facevano parte dei nostri programmi.

A Castel Bolognese, infatti, convergevano da molte parti della Romagna, specie dalla Bassa, tanti che volevano darsi alla macchia, e uno dei nostri compiti era evitare che accadessero fatti tali da richiamare sul paese l’attenzione dei fascisti e dei Tedeschi.

In proposito Giovanni Collina, autorizzato dal Comitato, aveva regolari contatti con un esponente fascista locale.

A capo del gruppo c’era Vincenzo, comunista, il cognome mi sfugge, allora uomo di circa quarant’anni, con il quale sono rimasto in rapporti e amicizia fino alla sua morte.

I mesi di giugno e luglio, malgrado la febbre che di tanto in tanto tornava, passarono senza altri inconvenienti.

Quando mi muovevo usavo molta precauzione, ero un disertore, ma nessuno era venuto a cercarmi e la febbre non aveva mai avuto lunga durata. Il dott. Cazzola, un capitano medico sfollato da Bologna con la famiglia alla Serra, o meglio nascosto alla Serra, perché anche lui era stato richiamato alle armi, spesso veniva a controllarmi, si raccomandava che rimanessi a riposo, perché le febbri ricorrenti volevano dire che la pleurite non era affatto superata. D’altra parte le cure che mi prescriveva, non essendo in quei frangenti reperibili farmaci specifici, non erano molto efficaci.

Un giorno di agosto, non ricordo la data, la stazione di Castel Bolognese fu per cinque o sei volte bersaglio dei cacciabombardieri alleati: avevano scoperto che il treno lì fermo era carico di munizioni e di esplosivo e continuarono a bombardarlo finché non ebbero completamente distrutto sia l’uno che le altre.

Quel giorno due militi della Guardia Repubblicana, accompagnati da un tenente medico, biciclette come mezzo di trasporto, arrivarono inaspettatamente a casa.

Mi trovarono a letto dal quale non mi muovevo da una decina di giorni con oltre quaranta di febbre.

Il medico mi visitò abbastanza a lungo e comunicò la sua diagnosi ai due militi con voce tanto bassa che riuscii a capire soltanto due o tre parole.

Comunque anche se non avevo udito le parole, dall’espressione dei loro volti e dalla gentilezza con la quale mi salutarono prima di andarsene capii che la diagnosi era stata infausta. Avrei avuto pochi giorni di vita. Così, a parte, dissero ai miei di casa.

Ovviamente gli avvenimenti sono andati in modo molto diverso: a 90 anni sono ancora tra i vivi e grazie a Dio anche in soddisfacenti condizioni di salute dopo aver superato negli anni due infarti, due angioplastiche, un intervento all’aorta addominale, tre interventi di ernia inguinale, più un intervento al piede sinistro dovuto ad una caduta.

Ho sempre pensato, anche se mai ho potuto avere una conferma, che il tenente medico, forte anche dalla febbre alta che avevo quel giorno, avesse esagerato di proposito di fronte ai due militi la gravità della mia malattia. A conferma desidero precisare che la mattina dopo la febbre non raggiungeva i 38 °C e due giorni dopo era completamente scomparsa. Con la scomparsa della febbre ero guarito dalla pleurite della quale mai ho risentito i postumi.

Unico segno della pleurite una macchia scura del diametro di circa un centimetro nel polmone destro: un buco, così semplicemente mi disse l’amico prof. Bassi di Ravenna, una volta che lui stesso mi fece una radiografia.

Il prof. Bassi mi spiegò poi che se ero guarito con i farmaci che erano reperibili in quel periodo voleva dire che il mio fisico aveva avuto una forte reazione; in pratica ero guarito con le mie forze e questo mi avrebbe lasciato tranquillo per il futuro. Infatti quel buco nel polmone destro a me non ha mai creato alcun problema.

Ma io sono un credente e ho sempre pensato che quella improvvisa guarigione, pochi giorni dopo il controllo dei militi della Guardia Repubblicana (non bisogna dimenticare che se non fossi stato gravemente ammalato, per l’esercito della Repubblica Sociale sarei stato un disertore) non fosse avvenuta soltanto perché avevo un fisico forte, ma principalmente perché qualcuno aveva pregato per me.

A questo punto desidero ricordare alcuni episodi a me accaduti, anche se tra noi componenti del C.L.N. esisteva l’accordo di non scrivere nulla di quanto avveniva.

Durante l’estate del 1944, in casa avevamo diversi Tedeschi. Erano soldati “attempati”, trent’anni poco più, addetti ai trasporti a mezzo di carri trainati da cavalli (l’esercito tedesco ormai scarseggiava di mezzi meccanici e principalmente di carburante), che di giorno, dato che si muovevano soltanto di notte, accudivano le bestie e si occupavano della manutenzione dei carri e dei finimenti.

Alcuni venivano quasi tutti i giorni a salutarmi, anche soltanto dalla finestra, dato che ero a letto in una camera al piano terra e che era caldo.

Non so come e quando si accorsero che possedevo un piccolo fucile Flobert, dato che certamente, anche se non ricordo dove, non lo tenevo allo scoperto ed esposto a tutti. In quei tempi era vietato detenere armi e il Flobert, anche se pressoché inoffensivo verso una persona, era un’arma.

Avevo cominciato ad alzarmi da pochi giorni, quando un pomeriggio due militari tedeschi vennero a salutarmi e senza dire nulla mi allungarono due scatole e immaginate la sorpresa quando mi accorsi che contenevano cartucce per il Flobert caricate a pallini, cioè cartucce per la caccia agli uccelli. Con quelle cartucce, la prima domenica pomeriggio dopo che cominciai a star bene, sparai una quindicina di colpi e sotto la ferma del cane di mio padre uccisi tre quaglie. Il Flobert era una piccola arma per sparare a bersagli fissi, non al volo perché fino a 8-10 metri, anche se caricato a pallini, questi andavano a palla, mentre oltre i 12-13 metri la carica era talmente esigua che i pallini riuscivano tra sì e no a forare un semplice foglio di carta, quindi non erano più mortali neppure per un uccellino piccolissimo.

Mentre cacciavo, anche se cercavano di non farsi notare, intravidi, seminascosti dai tralci di un filare di viti, due dei militari che erano a casa nostra che mi stavano seguendo. Rimasi incerto e perplesso perché non riuscivo a trovare una spiegazione a tale atteggiamento, ma visto che non intervenivano e si limitavano a non perdermi di vista, continuai a cacciare.

Solo più tardi ripensandoci mi resi conto che quei due militari mi stavano proteggendo. Cacciavo in un tratto ben visibile dalla strada e qualche soldato passando avrebbe potuto notarmi e crearmi problemi non piccoli perché come ho già detto, anche se piccola e pressoché inoffensiva per l’uomo, il Flobert era pur sempre un’arma.

Anche se tra di noi, cioè tra i componenti del Comitato di Liberazione, ma anche con Baldrati, Collina e altri, esisteva un accordo di non scrivere nulla sui tragici avvenimenti di cui eravamo a conoscenza e sui fatti che stavamo vivendo, senza scendere in dettagli desidero ricordare che quanto era accaduto a Tebano era la conseguenza di quanto successo mesi prima alla Serra.

Un pomeriggio, se ben ricordo, della tarda primavera un giovane soldato tedesco, se non mi tradisce la memoria di nome Willi, avvicinò un componente della famiglia della casa in cui si trovava. Era questa una famiglia presso la quale alcune volte ci radunavamo come Comitato.

Il soldato sussurrò, perché bisogna tenere presente che lì c’erano altri militari, che desiderava disertare.

Eseguite tutte le verifiche che la situazione consentiva, dopo alcuni giorni venne inviato non in una casa, ma nelle vicinanze di una casa vicina alla chiesa di Tebano dove una persona preavvertita lo avrebbe accompagnato nell’alto Appennino. Là si trovava un forte gruppo di partigiani al quale venne aggregato partecipando poi a tutte le azioni del gruppo stesso.

In uno scontro con un reparto tedesco cadde prigioniero dei suoi. Interrogato e quasi sicuramente torturato rivelò i luoghi dove i partigiani trovavano appoggi e questo scatenò la rappresaglia che si verificò appunto con estrema violenza nella zona di Tebano.

Ci furono rastrellamenti, arresti, incendi di case e altre violenze, ma evidentemente non rivelò tutto. Dalla casa da dove aveva disertato e nella zona della Serra non accadde nulla.

Desidero ricordare un altro episodio che può spiegare come Castel Bolognese non sia ricordato nei libri e nelle pubblicazioni in cui si parla delle violenze e degli eccidi a sfondo politico accaduti nell’immediato dopoguerra, quando esistevano dei fanatici, degli esaltati, e nella nostra Romagna non erano pochi, che erano sicuri che l’Italia sarebbe diventata una repubblica comunista sul modello dell’Unione Sovietica.

Quanti potevano ostacolare questa realizzazione, ovvero preti, persone facoltose, proprietari terrieri, andavano di conseguenza eliminati silenziosamente e senza intervento della forza pubblica. Questo è quanto accaduto in molti paesi della nostra regione, specialmente nella parte bassa della nostra provincia, dove parecchi sacerdoti, proprietari terrieri, ex fascisti o presunti tali, di sera furono prelevati con i più svariati motivi dalle loro case e di essi non si seppe più nulla.

Castel Bolognese è uno dei pochi paesi rimasto immune da simili episodi.

Non dico fosse solo per quanto sto per raccontare o per l’opera di Collina cui prima ho accennato, ma sicuramente diedero un notevole contributo: non successero particolari violenze prima della fine della guerra, non ne successero dopo.

Uno degli esponenti più noti del Partito Comunista, all’insaputa del Comitato, senza mai scendere a compromessi rimase sempre in rapporti con un esponente del Partito Fascista Repubblicano con il quale era amico da tempo. Per questo l’esponente del Partito Comunista fu quasi processato dal Comitato di Liberazione, il quale a un certo punto chiese precisazioni su quanto era venuto a conoscenza e su quali erano i rapporti tra i due, nel timore che tali rapporti potessero compromettere la segretezza delle decisioni prese dal Comitato stesso.

Le spiegazioni furono più che convincenti per cui nell’interesse del paese i rapporti furono mantenuti. Con l’inasprirsi dei contrasti, dovuti in buona parte all’azione dei partigiani, non tanto nella nostra zona, quanto nella bassa Romagna e nell’alto Appennino, tali rapporti si rivelarono molto utili e probabilmente salvarono alcune vite.

A Castel Bolognese non erano state compiute azioni violente dai fascisti durante l’occupazione e non si ebbero reazioni dopo, se non qualche sporadico scapaccione nei primi giorni dopo la fine del conflitto.

Un solo caso: un fascista ante marcia che io ho conosciuto bene, ma solo come dipendente comunale e che, a detta di parecchi Castellani più anziani di me, nei primi anni era stato violento ed aggressivo, prima che i Tedeschi si ritirassero si era trasferito nella zona di Verona. Di là non è più tornato. Voci di popolo dicevano che era stato prelevato da antifascisti castellani, portato alla Serra e là ucciso in una casa colonica. Ricordo che per questo furono indagate, arrestate e processate due persone del paese che conoscevo molto bene, anzi con le quali ero amico anche se politicamente ci trovavamo su sponde opposte, poi assolte con formula piena. Personalmente penso che, se ci furono dei colpevoli, non si trattò di loro.

Durante l’occupazione, uno straccivendolo del paese incappò in un rastrellamento nella zona di Solarolo dove era stato ucciso un militare tedesco. Unitamente ad altri nove, per rappresaglia, venne impiccato nei pressi del ponte di Felisio.

E’ LA FINE

Quella mattina quando mi svegliai, seduto sulla paglia, come ormai d’abitudine, mentre cercavo di sgranchirmi le braccia, pensavo a cosa ci avrebbe riservato quel giorno.

Da quanto si poteva udire, più che vedere, sembrava l’alba di un giorno simile ai tanti che, ormai da quattro mesi, si succedevano.

Una tenue luce filtrava attraverso i vetri dei finestrotti della stalla, resi opachi e untuosi dai vapori e dalle esalazioni del bestiame. Anche se in quei momenti nulla lo faceva presagire, era la prima luce di un giorno che sarebbe rimasto memorabile e che, insieme a tante emozioni e a tante sorprese, ci avrebbe riservato anche qualche spavento e non poche preoccupazioni.

Il sergente tedesco, che comandava la pattuglia di stanza da oltre un mese a casa nostra (cinque in tutto) e che dormiva nella posta accanto alla mia, si alzò e, vestito così come aveva dormito (tutti ci coricavamo praticamente vestiti), come di consueto mi precedette all’esterno all’abbeveratoio delle bestie. Lì era possibile darsi una sciacquata azionando manualmente una pompa che aspirava, da una pozza abbastanza vasta, l’acqua piovana che in tempi normali, cioè prima che ci fosse portato via, serviva per abbeverare il bestiame.

Lo seguii e azionai la pompa per lui, cosa che immediatamente dopo fece lui per me.

Rimanemmo lì in piedi guardando fissi verso Faenza, verso il punto in cui il fronte sostava da quattro mesi e che in quel momento sembrava sonnecchiare.

Nel quasi silenzio di quel primo mattino qualche breve raffica di armi leggere si udiva là verso il Senio e a momenti, sebbene smorzato dalla distanza, si riusciva a distinguere il crepitio rabbioso e più acuto delle armi tedesche da quello relativamente più lento e di più basso tono delle armi alleate.

Un colpo di cannone, secco e improvviso, ci distolse dalla nostra fissa immobilità, ma non ci impressionò più di tanto: il fragore arrivato da lontano, probabilmente prodotto da un grosso calibro in batteria alquanto dietro le linee, proveniva da una direzione che ci lasciava tranquilli. L’esperienza ci faceva escludere che il proiettile fosse diretto verso la nostra zona. Inoltre quella mattina non si era visto il ricognitore che sempre incrociava sul settore, o più precisamente sulle singole case che di lì a poco sarebbero state bersaglio dell’artiglieria alleata.

Quel colpo, quelle raffiche da mesi erano la normalità e nulla lasciava presagire che il giorno appena iniziato sarebbe stato diverso dai precedenti.

La mattina era serena, fresca e limpida, ma il sole che si stava alzando, con l’avanzare del giorno, immancabilmente avrebbe fatto sentire il suo tepore primaverile.

Verso le undici, mentre mi trovavo fuori, dietro la casa osservai una formazione di sei cacciabombardieri che, dopo un largo giro, in picchiata si tuffarono poco a valle di Imola senza incontrare particolare reazione da parte della contraerea tedesca. Poche raffiche di mitragliere i cui colpi, anche se non udibili, erano visibili per le traccianti che sembravano inseguire gli aerei nella loro brusca cabrata.

Questo però non era un fatto eccezionale, né tale da far supporre che eventi nuovi, straordinari e determinanti, stessero per accadere.

Picchiate di cacciabombardieri, dalla Serra, se non tutti i giorni, se ne vedevano spesso: qualche mese prima che il fronte si arrestasse sul Senio mi capitò di osservare sei cacciabombardieri che stavano tuffandosi alla periferia est di Imola, probabilmente sul ponte della ferrovia sul Santerno, accolti in quella circostanza da una forte reazione della contraerea leggera.

Nella stretta virata che seguiva la cabrata, per portarsi fuori dalla linea di tiro e allontanarsi, venivano a passare sopra la mia casa.

Quasi attratto da quel complesso di operazioni che, se non fossero state causa di avvenimenti tragici, potevano essere considerate spettacolari, li osservavo uno ad uno, quando dal quarto aereo, mentre sorvolava la collina di Bergullo, ho visto sganciarsi un oggetto voluminoso che subito ho pensato essere un serbatoio supplementare. Dalla sua traiettoria a parabola ho, dopo un attimo, compreso che si trattava di una bomba che non si era sganciata al momento della picchiata e che stava puntando dritto sulla casa.

Mi sono buttato a terra rimanendo in posizione supina e l’ho vista così passare oltre, radente il tetto; una frazione di secondo, poi il fragore dello scoppio.

All’immediato sollievo è seguita l’apprensione e l’incertezza: un fracasso pauroso dall’altra parte della casa mi ha fatto temere il peggio e di non aver visto bene.

Mi sono alzato di scatto, diretto da quella parte, ma non ho notato fumo o altro che facesse supporre che la bomba avesse centrato la casa.

Insieme ad alcuni famigliari, anch’essi accorsi, siamo entrati e saliti al primo piano, dove abbiamo subito scorto uno squarcio di cinque o sei metri quadrati nel tetto.

Un blocco di terra di oltre cinquanta chili, sollevato dallo scoppio e proiettato a più di duecentocinquanta metri, era caduto sul tetto e aveva frantumato la trave di colmo.

La parabola della bomba, nella sua parte finale, doveva essere stata più o meno parallela alla pendenza del suolo: infatti dopo aver superato di poco la casa, l’impatto era avvenuto nel settore più basso di una depressione formata dal susseguirsi delle forti ondulazioni del terreno.

Indubbiamente si era trattato di una bomba di potenziale elevato perché, oltre ad aver proiettato un blocco di terra di più di cinquanta chili sulla casa, distante circa duecentocinquanta metri e posta a una quota superiore di una ventina di metri rispetto a quella dell’impatto, aveva aperto un cratere profondo e con un diametro superiore ai dieci metri, scagliando un albero di alto fusto dalla parte opposta della casa su di un ciliegio del nostro confinante, posto anch’esso molto più in alto e a qualche centinaio di metri di distanza.

Dal mese di dicembre, cioè da quando avevano cominciato a piovere le granate, le normali attività si erano praticamente fermate e si viveva alla giornata cercando, per quanto possibile, di evitare sia il pericolo costituito dalle cannonate che quello di essere rastrellati e mandati sulla linea del fronte a portare munizioni o per predisporre, durante la notte, difese per le truppe.

Quando i Tedeschi lo permettevano, la parte della mia numerosa famiglia che era rimasta alla Serra (una parte era venuta in paese, mio padre ammalato era ricoverato all’ospedale di Imola) viveva in casa cercando di sostare il meno possibile negli ambienti posti sul davanti più esposti ai tiri dell’artiglieria, entrando e uscendo attraverso la stalla ed evitando di passare dalla porta d’ingresso che guardava verso il fronte. Questa porta abitualmente restava chiusa, anche perché se costituiva un minimo di difesa contro le piccole schegge che provenivano da granate cadute non nelle vicinanze, malgrado il suo grosso spessore essa non costituiva una protezione contro le schegge più grosse.

Neppure i militari tedeschi se ne servivano, pur essendo ad una certa distanza dal Senio e a mio parere fuori dalla portata di un possibile osservatorio alleato.

Una mattina un giovane ufficiale di passaggio si soffermò per un po’ di tempo sulla porta, ovviamente aperta, guardando verso il fronte con un binocolo. Non so se fosse un evento fortuito, ma fatto sta che dopo poco comparve il solito ricognitore che cominciò ad incrociare sopra di noi e, con il ricognitore, le granate che continuarono con regolare cadenza a cadere finchè una di esse non centrò la facciata tra una finestra del piano terra e una del primo piano, producendo uno squarcio di grandi dimensioni.

I tiri dell’artiglieria alleata, almeno nelle zone di campagna e di giorno, quasi mai venivano sparati a casaccio o soltanto per spargere terrore o creare situazioni di pericolo. Guidati come potevano essere da ricognitori che, praticamente indisturbati sorvolavano la zona, venivano diretti contro obiettivi precisi: strade dove si stavano verificando movimenti, anche di una sola carretta, ma, più di frequente, case sparse nella campagna, probabili e praticamente quasi sempre nascondiglio e riparo per mezzi e militari tedeschi.

L’artiglieria continuava a sparare finchè l’obiettivo non veniva colpito: per le case, il vistoso polverone rossastro che si sollevava era la dimostrazione che un tiro era andato a segno. A quel punto i colpi contro quell’obiettivo cessavano: potevano riprendere più tardi o nei giorni successivi, specie se nelle vicinanze si verificavano movimenti anche di poche persone.

A proposito delle case riparo per mezzi e per militari desidero ricordare quanto accaduto a casa mia. Un giorno, mi sembra verso la fine di febbraio, arrivò un reparto di artiglieria che aveva in dotazione un pezzo semovente di medio calibro (per l’esattezza il sol pezzo d’artiglieria che ho avuto l’opportunità di vedere in quattro mesi). Subito gli artiglieri si diedero da fare per occultarlo: abbatterono la parete posteriore di una camera al piano terra e attraverso lo squarcio fecero entrare il semovente che fu messo in posizione di tiro avendo la parte anteriore della canna appena sporgente da una finestra che guardava verso il Senio.

Negli otto-dieci giorni che il reparto rimase a casa nostra il pezzo sparò abbastanza poco e non tutti i giorni, soprattutto non sparò mai due colpi di seguito: anche quando sparò più colpi nello stesso giorno, per la verità mai più di due o tre, tra un colpo e l’altro veniva lasciato un lungo intervallo di tempo. Mi fu spiegato che questo serviva per rendere più difficile la localizzazione del pezzo da parte dell’osservazione alleata. Nei primi mesi del 1945, quel pezzo era certamente un’arma preziosa per l’esercito tedesco che, se disponeva ancora e in abbondanza di armi leggere, difettava enormemente di armi pesanti.

Come accennato, dal dicembre 1944 le normali attività lavorative erano praticamente cessate e per quanto possibile, oltre che cercare di proteggersi dalle granate e dalle bombe, si faceva di tutto per non cadere in un rastrellamento delle truppe tedesche, guardandosi in modo particolare dalla Feldgendarmerie, l’inflessibile e temuta polizia militare, temuta dagli stessi soldati tedeschi. I componenti dei suoi reparti venivano scelti tra giovani prestanti e di sicura fede nazista.

Era importante pure guardarsi dai reparti di militari in giovane età, generalmente composti da fanatici “nazistificati” che, malgrado l’evidente ed enorme divario delle forze in campo in uomini, in armi, in mezzi di ogni genere, compresi i mezzi di sussistenza, continuavano a credere all’imminente vittoria delle armi tedesche che al momento decisivo, scelto da Hitler, avrebbero potuto avvalersi della risolutiva e tanto propagandata arma segreta.

È importante rimarcare l’età dei reparti perché tra quelli composti da giovani o da giovanissimi e quelli composti da militari più avanti negli anni, anche se il più delle volte si trattava di non ancora trentenni che però avevano già combattuto su altri fronti, esisteva una grande differenza nel comportamento nei confronti della popolazione civile.

La differenza delle forze e dei mezzi era evidente, basti pensare che a una cannonata tedesca rispondevano centinaia di colpi dell’artiglieria alleata, non parliamo poi delle forze aeree. Nei più di quattro mesi in cui il fronte è rimasto bloccato sul fiume Senio ho visto due caccia che mi è sembrato fossero tedeschi, ma non ne sono certo, i quali si sono abbassati a mitragliare verso la linea del fronte, mentre si può affermare che non ci fosse ora del giorno e della notte in cui non si vedessero o si sentissero in volo aerei alleati: vi erano formazioni di centinaia di quadrimotori, caccia di scorta ai bombardieri o che mitragliavano obiettivi a terra. I cacciabombardieri erano sempre pronti a tuffarsi e a sganciare anche su obiettivi di poco conto. Ricognitori volavano indisturbati a tutte le quote e “Pippo” l’aereo, per buona parte della notte, fin dalla tarda primavera del 1944, incrociava saltuariamente anche su zone ancora distanti dalla linea del fronte, lanciando bengala che illuminavano a giorno le zone sottostanti rendendo così difficile e pericoloso, quasi come di giorno, qualsiasi movimento di mezzi e di uomini per far arrivare rifornimenti alle prime linee.

Penso che al pilota dell’aereo non fosse necessario vedere, ma gli bastava il sospetto che sotto qualche cosa si muovesse, per sganciare uno spezzone o per scendere di quota e lasciare partire una raffica di mitragliatrice.

A proposito di ricognitori che volavano indisturbati e anche a quote non alte, ho avuto l’opportunità di parlare e chiedere spiegazioni a un caporal maggiore di un reparto di contraerea leggera, cioè di uno di quei reparti che avevano in dotazione mitragliere da 20 mm., il quale era originario di Brunico e parlava correttamente l’italiano.

Mi ha chiarito che dall’alto era arrivato l’ordine di non mettere a repentaglio le armi non individuali, quindi difficilmente avrebbero sparato ai ricognitori anche se si trovavano a tiro delle mitragliere.

Sicuramente questi avrebbero individuato da dove i colpi erano partiti e se non si fossero abbattuti, o per lo meno ridotti al silenzio ai primi colpi, essi avrebbero segnalato la posizione alle pattuglie di cacciabombardieri che, anche se in quel momento fuori vista, erano sicuramente in volo, e la postazione antiaerea, nel giro di poco, sarebbe diventata il loro bersaglio. E si poteva stare certi: le pattuglie non avrebbero desistito dalla loro azione finchè non avessero avuto la certezza di aver distrutto l’obiettivo.

Sproporzionata ed evidente era la consistenza dei mezzi che i contendenti potevano mettere in campo.

Tanti erano gli aerei di cui gli Alleati potevano disporre che, come era accaduto nell’agosto dell’anno precedente sulla stazione di Castel Bolognese, avrebbero potuto continuare per giorni a concentrare gli attacchi dei cacciabombardieri su un medesimo obiettivo, senza per questo doverne trascurare altri. Inoltre, nella primavera del 1945 potevano farlo sapendo che non avrebbero incontrato alcuna consistente reazione, né da parte della contraerea né tanto meno da parte dei caccia tedeschi.

Ho già accennato dove, a casa mia, i Tedeschi avevano nascosto uno dei pochi pezzi semoventi di cui disponevano, ma il contrasto tra l’attenzione che questi ponevano nel proteggere e nell’occultare le loro armi pesanti e la scarsa importanza data allo stesso problema dagli Alleati bene si evidenzia da quanto visto direttamente e appreso da conoscenti quando per la prima volta, nei giorni immediatamente successivi al passaggio del fronte, mi sono recato a Imola.

Nell’aprile del 1945, sul diverso comportamento dei due eserciti, indubbiamente influiva l’abissale differenza dei mezzi di cui ciascuna delle parti poteva disporre.

Due giorni dopo la liberazione di Imola, avvenuta il 15 aprile, quando il fronte si trovava nella zona di Castel San Pietro, insieme ad alcuni amici della Serra, passando nella prima parte per i campi, che peraltro conoscevamo benissimo, cercammo di raggiungere la città.

Arrivati all’altezza della località Selva abbiamo proseguito, anche se la polizia militare alleata lo vietava, lungo la via Emilia, percorsa in un senso e nell’altro senza soluzione di continuità da colonne di automezzi di tutti i tipi e di tutte le portate.

Raggiunta la salitella a fianco del parco e della Villa Pignatti, una sorpresa. Sulla destra, a cinquanta, sessanta metri, c’era un cannone di grosso calibro con una volata puntata verso il cielo che sembrava non finire mai, allo scoperto e privo di qualsiasi sorta di mimetizzazione. I serventi vi armeggiavano attorno, apparentemente con tutta calma senza curarsi di noi che, incuriositi, li stavamo osservando.

Alcuni civili sostavano fuori dalla sede stradale e tra di essi ho notato due conoscenti che sapevo abitare nelle vicinanze, per cui anche noi ci siamo fermati.